- Inhaltsverzeichnis

- Über das Projekt

- Einleitung

- I: VOR-DENKEN

- II: VORBEREITEN

- III: Showtime

- 8. Mach‘ den Klimawandel konkret

- 9. Bleibe positiv – sowohl im Ton wie im Inhalt

- 10. Zeige Handlungsoptionen und Lösungen auf

- 11. Erzähle Geschichten

- 12. Nutze Bilder – aber wähle sie mit Bedacht aus

- 13. Du musst nicht immer reden: Spiele, Kunst, Literatur und Humor

- 14. Überlege genau, wie Du mit Emotionen umgehst

- 15. Meide Katastrophismus

- 16. Benutze Vergleiche mit der Corona-Krise sparsam und zielgenau

- 17. Vorsicht mit umstrittenen Methoden

- 18. Meide Wissenschaftsjargon

- 19. Gehe richtig mit Zweifeln und Falschinformationen um

- 20. Erwarte Trauer, und lasse sie zu

- IV: NACH-DENKEN

- Nachwort: Klimakommunikation (allein) genügt nicht

- Download Handbuch

- Impressum

- Inhaltsverzeichnis

- Über das Projekt

- Einleitung

- I: VOR-DENKEN

- II: VORBEREITEN

- III: Showtime

- 8. Mach‘ den Klimawandel konkret

- 9. Bleibe positiv – sowohl im Ton wie im Inhalt

- 10. Zeige Handlungsoptionen und Lösungen auf

- 11. Erzähle Geschichten

- 12. Nutze Bilder – aber wähle sie mit Bedacht aus

- 13. Du musst nicht immer reden: Spiele, Kunst, Literatur und Humor

- 14. Überlege genau, wie Du mit Emotionen umgehst

- 15. Meide Katastrophismus

- 16. Benutze Vergleiche mit der Corona-Krise sparsam und zielgenau

- 17. Vorsicht mit umstrittenen Methoden

- 18. Meide Wissenschaftsjargon

- 19. Gehe richtig mit Zweifeln und Falschinformationen um

- 20. Erwarte Trauer, und lasse sie zu

- IV: NACH-DENKEN

- Nachwort: Klimakommunikation (allein) genügt nicht

- Download Handbuch

- Impressum

3. Frage dich: Wo sind deine Ansatzpunkte?

Zum Textabschnitt springen:

Universelle Werte | Extrinsische und intrinsische Werte | Grün statt gierig | Mitgefühl oder Egoismus | Lassen sich Werte verändern? | Standards, Erwartungen und soziale Kipppunkte | Wann wird Verhalten ansteckend? | Die entschlossene Minderheit | Die Rolle von Identität | Sich selbst als wirksam erleben

Langfassung des Kapitels herunterladen (PDF)

Eine Voraussetzung für zielführende (Klima-)Kommunikation ist das Wissen über mein Gegenüber und darüber, wie Gesellschaft als System funktioniert. Was ist meinen Zuhörer:innen wichtig? Was denken sie (vermutlich) über das Thema, um das es geht? Die zentralen Begriffe, die hier eine Rolle spielen, sind: soziale Werte, Erwartungen, Normen und Ziele. Sie bestimmen unterbewusst unser Zugehörigkeitsgefühl und Verhalten. Das Wissen darüber kann helfen, auch komplexe Systeme wie zum Beispiel eine Gesellschaft zu verändern.

Über Werte reden

Unser Wesen und unser Verhalten werden geprägt von Werten, also jenen Dingen, Eigenschaften, Beziehungen, die uns viel „wert sind“. Menschen treffen Entscheidungen auf der Grundlage ihrer Werte.

Was wir unter einem „guten Leben“ verstehen (materiell oder immateriell geprägt), unser Begriff von Gemeinschaft und unserer Rolle darin – all dies sind teils explizite, überwiegend aber implizite, also unausgesprochene und damit vermeintlich selbstverständliche Ziele des Zusammenlebens. Wer in der Klimakommunikation an Werte appelliert und aufzeigt, wie sich die Werte des angesprochenen Publikums mit Klimaschutz verbinden lassen, bedient daher einen machtvollen Hebel.

Eine solche Strategie ist vielfältig einsetzbar – unter anderem ist sie geeignet, Menschen zu einer von gemeinsamen Überzeugungen getragenen Bewegung zu verbinden. Geteilte soziale Werte schweißten in der Vergangenheit schon häufig Aktivist:innen, Demonstrant:innen und Wahlbürger:innen zu einer politischen Kraft zusammen, sei es bei der Erlangung des Frauenwahlrechts oder beim Kampf gegen die Apartheid. Viele Menschen träumen davon, dass es in der Klimakrise genauso kommt.

Werte, die sich in allen Gesellschaften finden

Die wohl bekannteste Kartierung menschlicher Werte stammt von Shalom Schwartz von der Hebräischen Universität Jerusalem. Auf der Basis von Befragungen in 20 Ländern hat er 1992 zehn universelle Werte beschrieben. Schwartz versteht darunter persönliche Ziele, die Menschen über konkrete Situationen hinaus bewegen („trans-situational goals“). Werte unterscheiden sich damit von persönlichen Einstellungen einerseits und sozialen Normen andererseits: Erstere sind spezifisch, auf einen greifbaren Kontext gerichtet, letztere binden stärker und kommen von außen; und bei beiden gibt es größeren Spielraum für Veränderung.

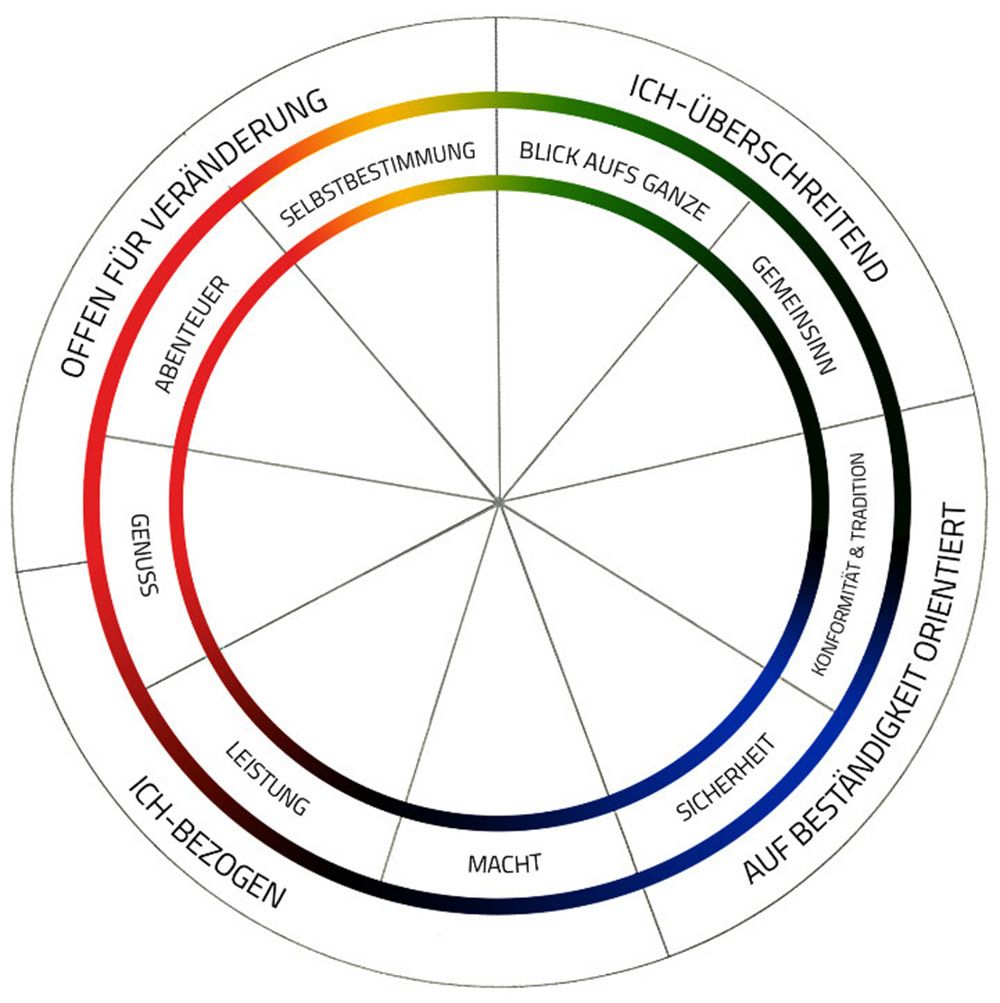

Schwartz hat zehn universelle Werte identifiziert: Selbst-Bestimmung, Stimulation, Genussstreben, Leistung, Macht, Sicherheit, Tradition und Konformität sowie Gemeinsinn und Universalismus (in späteren Fassungen modifizierte Schwartz die Systematik etwas). Diese universellen Werte können (in unterschiedlich starker Ausprägung) überall auf der Welt und in verschiedensten Gesellschaften wiedergefunden werden. Die Werte nach Schwartz bilden dabei ein Kontinuum von Motivationen, in dem es Nachbarn und Gegenspieler gibt.

Übersetzungen ins Deutsche finden sich zum Beispiel hier in einem Fachbuch (Witte 2008) und hier in einer Broschüre des deutschen Common-Cause-Ablegers, (aus der auch die hier gezeigten Grafiken stammen).

Diesen zehn Oberbegriffen nach Schwartz lassen sich einzelne Werte zuordnen, sodass sich eine Art „Wertelandkarte“ ergibt:

Quelle: Gemeinsame Sache

Viele Organisationen, die auf gesellschaftliche Wirkung aus sind, orientieren sich an Schwartz‘ Konzept, etwa die Gruppe „Die gemeinsame Sache“, ein deutscher Ableger der britischen Common Cause Foundation. Sie schreibt mit Bezug auf Schwartz:

Werte …

- sind untrennbar über einzelne Situationen hinaus mit einer angestrebten Wirkung verknüpft;

- beziehen sich auf erstrebenswerte Ziele, für die wir tätig werden wollen;

- dienen als Entscheidungsmaßstab, auch wenn sie uns im Alltag kaum bewusst werden;

- werden von uns gewichtet und bestimmen in dieser Gewichtung unser Handeln.

Werden Werte verletzt, verlässt das Gespräch schnell die sachliche Ebene

In jedem Fall gilt: Auf die Werte Anderer zu achten, sie wert-zu-schätzen, ist eine Grundvoraussetzung für erfolgreiche Kommunikation. Werden im Dialog mit Anderen deren Werte verletzt – oder auch die eigenen –, verlässt das Gespräch oft schnell die sachliche Ebene. „Anstelle eines Informationsaustauschs geht es plötzlich um die Verteidigung der eigenen Überzeugungen und um verletzte Werte“, schreibt Birthe Hesebeck von der Tropenwald-Stiftung OroVerde in einer Infografik ihrer Organisation. „In solchen Augenblicken vergessen wir schnell, dass an der Sichtweise des anderen womöglich auch etwas dran ist.“

Übung zur Schwartzschen Wertetheorie

Eine praktische Übung zum weiteren Kennenlernen und Vertiefen der Schwartzschen Wertetheorie finden Sie in der Langfassung dieses Kapitels – Sie können es hier als PDF-Datei herunterladen.

Extrinsische und intrinsische Werte

Werte können auch nach der Qualität der erwarteten Belohnung unterschieden werden: Löst das erreichte Ziels eine innere Befriedigung aus, das Richtige getan zu haben? Dies sind intrinsische Werte. Oder ist die Zielerreichung mit materiellen, äußeren Vorteilen für das Selbst verbunden (materieller Besitz, sozialer Status)? Diese Kategorie wird als extrinsische Werte bezeichnet. Zu ersteren gehören zum Beispiel Weisheit, Hilfsbereitschaft, soziale Gerechtigkeit oder Schutz der Natur, zu letzteren Werte wie Autorität, Einfluss, Reichtum oder Macht.

Beide Kategorien stehen in der Logik der Schwartzschen Theorie der sozialen Werte in Konflikt: Ein persönlicher Fokus auf finanziellen Erfolg unterdrückt zum Beispiel Empathie, Engagement für soziale Zwecke und die Bereitschaft zu Altruismus.

Loading

Geschafft!

Sie haben %OSCORE% von %MSCORE% Antworten richtig getippt.

Server Side Error

We faced problems while connecting to the server or receiving data from the server. Please wait for a few seconds and try again.

If the problem persists, then check your internet connectivity. If all other sites open fine, then please contact the administrator of this website with the following information.

TextStatus: undefined

HTTP Error: undefined

Einen Moment bitte

Error

Some error has occured.

Kennen Sie den „warm glow“?

Soziales Engagement oder der Einsatz fürs Klima führt verschiedenen Untersuchungen zufolge bei den meisten Menschen zu einem inneren „warmen Gefühl“ („warm glow“). Dieses kann man zumindest einem Experiment zufolge durchaus wörtlich nehmen: Studierende der Universität Groningen sollten dafür ihren CO2-Fußabdruck berechnen. Sie bekamen danach zufällig einen erfundenen durchschnittlichen Vergleichswert ihrer Kommiliton:innen zu sehen, der entweder über oder unter dem eigenen Ergebnis lag. Anschließend sollten sie die Temperatur in dem Labor schätzen. Die Personen, die gerade erfahren hatten, dass sie klimafreundlich leben, schätzten die Temperatur circa ein Grad höher ein als Versuchspersonen, denen ein höherer CO2-Fußabdruck bescheinigt wurde.

Grün statt gierig

Warum ist die Unterscheidung extrinsisch <=> intrinsisch bzw. egoistisch <=> mitfühlend für die Klimakommunikation wichtig? Vor allem weil man es vermeiden sollte, beide Pole zu vermischen. Sehr viele Menschen halten nämlich intrinsische Werte und Ziele für wichtig, eigentlich sogar für wichtiger als extrinsische.

So kamen Studien zu dem Ergebnis, dass Menschen umweltgerechtes oder pro-soziales Verhalten lieber aus mitfühlenden Motiven zeigen als aus egoistischen. Dass zum Beispiel die regelmäßige Kontrolle des Reifendrucks eine gute Idee ist, weil man Benzin spart und so das Klima schont, überzeugte in sozialpsychologischen Experimenten eher, als der Verweis darauf, damit auch Geld sparen zu können.

„People may prefer to see themselves as green rather than greedy“

kommentiert eine Forschungsgruppe um Jan Willem Bolderdijk von der Universität Groningen dieses Phänomen. Besser grün als gierig.

Es gebe ein „allgegenwärtiges Verlangen von Menschen, sich selbst als gut und tugendhaft zu sehen“, schreibt auch ein Team um Stephanie Lin von der Stanford University gleich im ersten Satz ihrer Studie. Wir alle neigten darum dazu, einen inneren, intrinsischen Grund dafür anzugeben, wenn wir sozial handeln, suchen aber einen extern verorteten, extrinsischen Grund, wenn wir ein solches Verhalten verweigern.

Es ist deswegen keine gute Idee, Argumente aus verschiedenen Motivationsfeldern gleichberechtigt nebeneinanderzustellen. Ihre Wirkung addiert sich nicht, sondern kann sich sogar gegenseitig schaden. Das materielle Argument „verdünnt“ das ideelle, wie Studien zeigen: Werden beide genannt, machen weniger Menschen mit. „Du kannst die Umwelt schützen“ ist viel stärker und wirkt besser als „Du kannst die Umwelt schützen und dabei noch Geld sparen!“

Mitgefühl oder Egoismus

Die Common-Cause-Stiftung konnte in einer 2016 veröffentlichten Umfrage und Studie sogar explizit eine mehrheitliche Präferenz für innere Belohnungen und mitfühlende Werte belegen (die Daten stammen von Befragten aus Großbritannien): Knapp 75 Prozent der 1000 Befragten fanden die mitfühlenden Werte für sich selbst wichtiger als die egoistischen. Nur ca. 25 Prozent sah es anders herum. Auf die Frage, wie es wohl Andere (typische Brit:innen) halten würde, trauten die Befragten ihren Mitmenschen wenig zu: 77 Prozent schätzen ihre Mitmenschen als egoistischer ein, als diese sich selbst. Sie unterschätzten also die Bedeutung, die ihre Zeitgenossen den mitfühlenden Werten beimessen. Der Unterschied zwischen Eigen- und Fremdwahrnehmung war also enorm.

Die Schlussfolgerung hieraus? Bei der Diskussion über egoistische und mitfühlende Werte sollten wir stärker davon ausgehen, dass unsere Mitmenschen ebenso empathisch sind wie wir selbst – und sie demgemäß ansprechen und behandeln. Ob wir selbst nach unseren besseren Impulsen handeln, hängt nämlich auch davon ab, wie wir die Motive unserer Mitmenschen einschätzen und welche Werte wir in den sozialen Institutionen widergespiegelt finden. Alle drei (wir, die anderen und die Institutionen) beeinflussen sich gegenseitig.

Lassen sich Werte verändern?

Die Erkenntnis bis hierher: Viele Menschen fühlen sich in ihrem Inneren von Werten motiviert, die über ihre eigenen Interessen hinausweisen. Jedoch handeln viele nicht danach – vielleicht, weil sie von äußeren Umständen gehindert werden, vielleicht aber auch, weil sie nicht das Gefühl haben, dass ihre Mitmenschen, ihre Umwelt, die inneren Werte teilen. Was können wir dagegen tun?

Zum einen ist es möglich, Menschen positiv in ihrem Verhalten zu beeinflussen, indem man sie auf mitfühlende Werte aufmerksam macht und sozusagen daran erinnert, dass sie diese ja eigentlich teilen. Die Psychologie nennt das Phänomen „Priming“: Es wird ein gedanklicher Pfad „vorgetrampelt“, dem das Publikum dann umso leichter folgen kann. Wir können also die äußeren Hindernisse beseitigen oder abschwächen.

Wir können zum anderen die öffentliche Wahrnehmung und Ausprägung der Werte beeinflussen. Dass sich solche Präferenzen verschieben, zeigen etliche Beispiele: In allen drei deutschsprachigen Ländern Europas gibt es den Begriff „Wertewandel“. Er meint meist ein liberalisiertes Verständnis von Familie und Zusammenleben und ist ein wichtiger Forschungsgegenstand in den Sozialwissenschaften (Links für Österreich, Schweiz, Deutschland). Beim Blick auf die Schwartzschen Wertetheorie würde man hier feststellen, dass die Tendenz zum Bewahren (in der oben gezeigten Grafik unten rechts zu finden) abgenommen und die Offenheit für Neues (in der Grafik oben links) zugenommen hat.

Auch die neoliberale Wirtschaftspolitik der Industrieländer hat eine solche Verschiebung begünstigt, finden viele, indem sie Egoismus gegenüber dem Gemeinsinn betont – ein Trend, den nun auch viele Ökonom:innen grundlegend umkehren wollen.

Die gute Nachricht ist, dass sich die öffentlich erkennbare Ausprägung der Werte für große Teile der Bevölkerung ändern kann. Nur wenn wir Werte auch in der Klimakrise zum Thema machen, werden wir im Kampf für Klimaschutz Erfolg erzielen – davon ist zum Beispiel Jörn Fischer überzeugt, der an der Universität Lüneburg über nachhaltige Landnutzung forscht:

„Eine Veränderung der Gesellschaft anzustreben, ohne die herrschenden Werte kritisch zu betrachten, läuft darauf hinaus, nur Symptome zu behandeln, aber nicht die Ursachen.“

Die schlechte Nachricht ist, dass es ein langsamer, mühseliger, schlecht steuerbarer Prozess ist, Werte zu verändern. Häufig ist ein Wandel mit einem Generationswechsel verbunden oder wird durch äußere Ereignisse wie den Fall der Mauer oder den Zusammenbruch eines Wirtschaftssystems beschleunigt. Im Zusammenhang mit der Klimakrise jedoch verbietet es sich, darauf zu hoffen, dass drastische Verschlechterungen der Lebensverhältnisse eine Neuorientierung in den Prioritäten und Werten der Menschen auslösen. Das ist es ja gerade, was wir vermeiden und abmildern wollen.

Standards, Erwartungen und soziale Kipppunkte

Werte können sich auch verändern, wenn wir im politischen Raum rechtliche Normen und Standards setzen, die es Menschen erleichtern, anders auf die Dinge zu blicken. Das geht oft Hand in Hand mit einer Verschiebung der Blickachsen im gesellschaftlichen Raum. Zum Beispiel wurden mit den Gesetzen und Urteilen zur Gleichberechtigung von Homosexuellen, zu Scheidung und Sorgerecht und der weitgehenden Gleichstellung unverheirateter Paare andere Familienformen normalisiert – und führten zu einer Neubewertung. Für die Ostdeutschen hat sich mit dem Zusammenbruch der DDR und dem Beitritt zum westdeutschen Rechts- und Sozialsystem sowieso alles verändert.

Die Rahmenbedingungen des Alltagslebens zu reformieren, könnte es uns also in der Klimakrise erlauben, stärker im Einklang mit den mitfühlenden Werten aus den Bereichen „Gemeinsinn“ und „Universalismus“ zu leben. Dabei spielen neben den sozialen Werten auch die eher auf konkrete Situationen ausgerichteten sozialen Normen eine wichtige Rolle; sie können vorgeben, was möglich, wünschenswert oder sogar schon normal ist.

Ein großes Forschungsteam, an dem u.a. Karine Nyborg (Universität Oslo), Elke Weber (Columbia University in New York) und Astrid Dannenberg (Universität Kassel) beteiligt waren, hat 2016 in Science einen wichtigen Kommentar geschrieben:

„Politische Regeln könnten das Umkippen von Verhaltensmustern im großen Maßstab beeinflussen.“

Die Autor:innen untersuchen die Bedingungen, unter denen sich ein „Engelskreis“ auslösen lässt. Menschen übernehmen schließlich ein hilfreiches, soziales oder umweltgerechtes Verhalten umso häufiger, je verbreiteter es ist. Relevant sind hierbei vor allem die Erwartungen daran, was andere Leute tun. Eine vom Gesetzgeber vorgegebene Norm gibt allen Bürger:innen das Signal, dass sich nicht nur für sie selbst, sondern eben auch für alle Anderen die Anreize und Aussichten gewandelt haben. Außerdem ist entscheidend, wie sichtbar das neue Verhalten ist, wie hoch der Druck, sich anzupassen und wie groß der Schritt, den die oder der Einzelne machen muss.

Erfordert es keine intensive Umgewöhnung, dann ist laut des Autorenteams ein Kipppunkt im Verhalten leicht zu erreichen. Und je stärker sich die Verhältnisse dann ändern, desto einfacher können Menschen das neue Verhaltensmodell auch durchhalten: Ein tägliches vegetarisches Kantinenangebot („Veggie-Day“) oder breite, sichere Radwege mit vorteilhaften Ampelschaltungen wären Beispiele für unterstützende Rahmenbedingungen.

Wann wird Verhalten ansteckend?

Im Prozess der Umstellung gibt es immer Menschen, die nicht mitmachen. Dann zeigt sich deutlich der Unterschied zwischen dem, was die Psychologie „präskriptive“ und „deskriptive“ soziale Normen nennen: Schreiben die Regeln ein Verhalten vor – oder beschreiben sie, wie sich andere Menschen benehmen, damit man sich anpassen kann?

Ein Forschungsteam vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung beschrieb 2020 das Konzept der sozialen Kipppunkte. Die Studie machte sechs mögliche Eingriffe aus, bei denen sich Meinungen, Wissen und Verhalten relativ schnell deutlich verändern könnten: Bis ein Kipppunkt erreicht ist, sollen höchstens 15 Jahre vergehen, und nach 30 Jahren erwarteten die Autor:innen einen bemerkbaren Effekt.

Neben den „üblichen Verdächtigen“ wie dem De-Investment aus Firmen der fossilen Energiewirtschaft und dem Abbau von Subventionen auf Öl, Gas oder Kohle stand auf der Liste auch der Punkt: Normen und Werte. Man müsse bei einer Mehrheit der zentralen Akteure das Bewusstsein verankern, wie moralisch fragwürdig die Nutzung der fossilen Energiereserven über die Pariser Klima-Limits hinaus sei, so die Studie. Das könnte über spirituelle Führungspersönlichkeiten geschehen, wie etwa Papst Franziskus, der sich in seiner Enzyklika „Laudato Sí“ positioniert hat. Oder über ein globales Netzwerk junger Menschen, die für soziale Gerechtigkeit eintreten und darum die Klimakrise stoppen wollen.

Die entschlossene Minderheit

Offenbar genügt es häufig, eine qualifizierte Minderheit zu gewinnen, um schließlich fast die gesamte Gesellschaft zur Veränderung zu bringen. Die entscheidende Frage ist, wie klein diese Minderheit sein kann. Computergestützte Simulationsstudien zeigen, dass bereits zehn Prozent genügen könnten, um Regeln zu verändern. In der realen Welt braucht es allerdings oft deutlich mehr, wie Analysen der Harvard-Soziologin Rosabeth Kanter zeigten. Sie hatte 1977 in ihrem Buch Men and Women of the Corporation herausgearbeitet, dass sich in gemischt-geschlechtlichen Teams mindestens ein Drittel Frauen befinden müssen, damit sich Normen und Verhalten ändern.

Im Rahmen eines Experiments untersuchte schließlich ein Team um Damon Centola von der University of Pennsylvania, (2018 in Science erschienen), wie eine Minderheit entschlossener Teilnehmer:innen gezielt die in einer Gruppe etablierten Normen ändern kann. Das gelang ihnen regelmäßig, wenn sie mindestens ein Viertel der Gruppe stellten.

Geht es hingegen um öffentlichen Widerstand gegen eine Regierung, etwa durch tagelange oder regelmäßig wiederholte Demonstration mit friedlichem Protest, dann konnten bisher selbst Diktaturen den Protest nicht ignorieren, wenn 3,5 Prozent der Bevölkerung auf die Straße gehen. Diese Zahl hat Erica Chenoweth von der Harvard University durch Analyse von Protestbewegungen erhoben und zum Beispiel 2013 bei einem TED-Vortrag vorgestellt. (Die BBC hat die Forschung vor kurzem genauer erklärt, und die Protestbewegung Extinction Rebellion bezieht sich explizit auf diese Erkenntnisse.)

Die Rolle von Identität

Für die Verhaltensänderung ist der Begriff der Identität von großer Bedeutung. Darunter versteht man das Selbstbild als Summe aller persönlichen Einstellungen, Werte, Normen und Verhaltensweisen. Grundsätzlich hat die Identität eines Menschen viele Facetten, die je nach Situation im Vordergrund stehen. Jemand kann sich als Firmenangestellter, Fußballfan oder Vater erleben, als Tangotänzerin, Taxifahrerin oder begeisterte Tante. Diese Aspekte können sich auch widersprechen und ihre eigene Relevanz zum Beispiel für klimagerechtes Verhalten entwickeln. Je nach Motivation und Vorgeschichte kommt womöglich auch eine „grüne Identität“ dazu, die Einfluss auf private Entscheidungen hat: Beziehe ich Öko-Strom, auch wenn er teurer ist als der normale? Nehme ich meinen Müll vom Strand aus mit, auch wenn mich niemand sieht?

Identität hat aber noch einen weiteren, explizit sozialen Aspekt. Der Mensch habe nämlich „die einzigartige Eigenschaft (…), sein Selbst in zahlreichen Situation nicht über die Besonderheiten der eigenen Person (,Ich‘) sondern über die Zugehörigkeit zu Gruppen (,Wir‘) zu definieren“, erklärt der Leipziger Psychologe Immo Fritsche in einer Publikation des Bundesamtes für Naturschutz (BfN).

Die grüne Identität

Psychologische Studien haben diesen Aspekt breit und in vielen Ländern untersucht. Besonders wirksam ist die „grüne Identität“ demnach, wenn sie höchst sichtbares Verhalten betrifft und gleichsam als Ausweis einer Gruppenmitgliedschaft funktioniert: „Going green to be seen“: Grün sein, um gesehen zu werden. Es hilft aber auch, Menschen daran zu erinnern, dass sie sich in der Vergangenheit schon umweltbewusst verhalten haben, um diese Seite ihrer Identität hervorzukehren.

Allerdings kann „grüne“ Identität auch mit der durchaus angesehenen Facette in Konflikt geraten, „weitgereist“ zu sein – bei „Vielfliegern“ gab es zumindest vor einiger Zeit auch viele mit grüner Identität, stellte die Psychologin Lorraine Whitmarsh aus Bristol in einer Studie fest.

Und die motivierende Kraft kann auch nachlassen, haben Forscher:innen aus Genf und Konstanz erkannt, wenn sich Menschen im Bewusstsein sonnen, schon „viel für die Umwelt getan“ zu haben und inzwischen zu einer Mehrheit von Umweltbewussten zu gehören.

Sich selbst als wirksam erleben

Beide zusammen, die Selbst- und die soziale Identität, können höchst relevant werden, wenn wir gegenüber uns unbekannten Menschen für eine Verhaltensänderungen zugunsten des Klimas werben wollen. Das gelingt besser, wenn sich die Zuhörer:innen als Teil einer sozialen Gruppe fühlen. Es ist also sinnvoll, zu Beginn eines Vortrags oder Gesprächs Berührungspunkte in den Identitäten und geteilte Werte herauszuarbeiten, wie es zum Beispiel die britische Organisation Climate Outreach standardmäßig empfiehlt. So kommen soziale Prozesse in Bewegung, und die Bereitschaft zur Kooperation wächst.

Menschen überwinden in einer Gruppe eher eine empfundene Ohnmacht gegenüber den großen Problemen der Umwelt und des Klimas: „Für die Motivation umweltfreundlichen und Naturschutzverhaltens bedeutet dies, dass ,Wir-Denken‘ bzw. soziale Identität persönliche Hilflosigkeitswahrnehmungen (…) möglicherweise neutralisieren kann“, schreibt der Psychologe Immo Fritsche. „Stattdessen bestimmt dann die Wahrnehmung, Teil und Repräsentant(in) eines größeren Ganzen zu sein, das eigene Denken und auch die Abschätzung, ob eigenes Handeln einen Einfluss auf Umweltkrisen haben kann. Mit anderen Worten werden kollektive statt persönlicher Wirksamkeitserwartungen nun handlungsleitend.“

Dieses Gefühl der Selbst-Wirksamkeit, auf das wir noch in Kapitel 4 zurückkommen, kann also durch Gruppenzugehörigkeit und soziale Identität gesteigert werden. Das zeigt sich zum Beispiel auch in der Naturbewusstsein-Studie des BfN aus dem Jahr 2017: Dort sollten die Befragten einschätzen, ob sie persönlich oder die Menschen ihrer Region bzw. die Menschheit „etwas für den Schutz der Natur erreichen“ könnten. Als Individuen fanden das jeweils etwa 40 Prozent „voll und ganz“ oder „eher“ zutreffend – für „wir Menschen gemeinsam“ erwarteten das 67 regional oder sogar 82 Prozent global.

„Allgemeine Kommunikationskampagnen sind offenbar gut beraten, die kollektive Dimension von Umwelthandeln anzusprechen“, schließt Fritsche aus der Vielzahl der Daten, „und dabei die Wahrnehmung zu fördern, dass Einzelne in ihrem Handeln nicht alleine sind und gleichzeitig die eigene Gruppe den Schlüssel zu Veränderungen in den Händen hält.“

Übrigens …

Dieses Kapitel gibt es – wie alle anderen Kapitel – in jeweils zwei Fassungen:

- Einmal kurz und kompakt, wie Sie es hier gerade lesen (als Online-Version mit interaktiven Übungen).

- Daneben gibt es von jedem Kapitel auch eine ausführliche Fassung im PDF-Format zum Herunterladen. Diese enthält mehr Details und Hintergründe und teils andere Übungen.