- Inhaltsverzeichnis

- Über das Projekt

- Einleitung

- I: VOR-DENKEN

- II: VORBEREITEN

- III: Showtime

- 8. Mach‘ den Klimawandel konkret

- 9. Bleibe positiv – sowohl im Ton wie im Inhalt

- 10. Zeige Handlungsoptionen und Lösungen auf

- 11. Erzähle Geschichten

- 12. Nutze Bilder – aber wähle sie mit Bedacht aus

- 13. Du musst nicht immer reden: Spiele, Kunst, Literatur und Humor

- 14. Überlege genau, wie Du mit Emotionen umgehst

- 15. Meide Katastrophismus

- 16. Benutze Vergleiche mit der Corona-Krise sparsam und zielgenau

- 17. Vorsicht mit umstrittenen Methoden

- 18. Meide Wissenschaftsjargon

- 19. Gehe richtig mit Zweifeln und Falschinformationen um

- 20. Erwarte Trauer, und lasse sie zu

- IV: NACH-DENKEN

- Nachwort: Klimakommunikation (allein) genügt nicht

- Download Handbuch

- Impressum

- Inhaltsverzeichnis

- Über das Projekt

- Einleitung

- I: VOR-DENKEN

- II: VORBEREITEN

- III: Showtime

- 8. Mach‘ den Klimawandel konkret

- 9. Bleibe positiv – sowohl im Ton wie im Inhalt

- 10. Zeige Handlungsoptionen und Lösungen auf

- 11. Erzähle Geschichten

- 12. Nutze Bilder – aber wähle sie mit Bedacht aus

- 13. Du musst nicht immer reden: Spiele, Kunst, Literatur und Humor

- 14. Überlege genau, wie Du mit Emotionen umgehst

- 15. Meide Katastrophismus

- 16. Benutze Vergleiche mit der Corona-Krise sparsam und zielgenau

- 17. Vorsicht mit umstrittenen Methoden

- 18. Meide Wissenschaftsjargon

- 19. Gehe richtig mit Zweifeln und Falschinformationen um

- 20. Erwarte Trauer, und lasse sie zu

- IV: NACH-DENKEN

- Nachwort: Klimakommunikation (allein) genügt nicht

- Download Handbuch

- Impressum

12. Nutze Bilder – aber wähle sie mit Bedacht aus

Zum Textabschnitt springen:

Das Sprichwort ist ebenso abgegriffen wie zutreffend: Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Fotos können Emotionen transportieren und Empathie wecken. Grafiken verdichten Informationen und offenbaren Trends. Doch Bilder senden häufig auch unbewusste Signale. Wird ein Text zur Klimakrise mit einem Eisbären illustriert, lautet die unterschwellige Botschaft: Das Problem betrifft Tiere, die weit weg leben – aber nicht mich oder Menschen, die mir nahe sind. Und viele Grafiken mögen zwar wissenschaftlich wirken, offenbaren ihren Inhalt aber nur geübten Leser:innen. Dieses Kapitel gibt Tipps, wie man es besser macht.

Dieses Kapitel beleuchtet im ersten Teil die Wirkung von Bildern, im zweiten Teil die von Grafiken. Für alle grafischen Elemente gilt: Es gibt immer eine Bild- und eine Text-Ebene, zwischen denen eine klare Hierarchie herrscht. Menschen nehmen visuelle Informationen schneller auf als verbale.

Fotos und Grafiken müssen also zunächst durch ihre Optik Interesse und Emotionen wecken. Im nächsten Schritt helfen Texte bei der Einordnung des Dargestellten. Die Auswahl des Bildes und die Bildunterschrift bzw. der Erklärtext bei Grafiken erfordern daher große Aufmerksamkeit.

Wie Menschen Bilder sehen. Und was es bei ihnen auslöst

Welche Arten von Fotos die Berichterstattung über die Klimakrise begleiten und wie sie wirken, hat im Jahr 2014 ein Forschungsteam um Julia Metag (heute: Universität Münster) interessiert. Zunächst identifizierte das Team fünf gebräuchliche Kategorien, mit denen sich die in Medien verwendeten Bilder zum Thema Klimawandel sortieren lassen:

- Folgen und Gefahren

- Ursachen und Klimaschutzmaßnahmen

- Natur und Wildnis

- Personen: Akteur:innen politischer Debatten sowie Opfer des Klimawandels und Helfer:innen

- Diagramme und Szenarien

Anhand einer Sammlung von 40 Bildern wurden dann Proband:innen gebeten anzugeben, wie sehr sie diesem Satz zustimmen: „Dieses Bild gibt mir das Gefühl, dass der Klimawandel ein wichtiges Thema ist“. Damit wurde die Kategorie „Aufmerksamkeit“ bzw. „Salienz“ abgefragt. In der zweiten Kategorie „Selbstwirksamkeit“ ging es um die Motivation zum Handeln. Dazu hieß es: „Dieses Bild gibt mir das Gefühl, dass ich etwas gegen den Klimawandel tun kann.“

Ergebnis: Die höchsten Noten beim Erzielen von Aufmerksamkeit (Salienz) erhielten Bilder aus den Kategorien Folgen/Gefahren des Klimawandels (zum Beispiel Fotos von Überflutungen, Dürren und Eisbären) sowie Fotos zu Ursachen des Klimawandels (wie Schornsteine, Stau oder Rodungen im Tropenwald). Die höchsten Noten für Selbstwirksamkeit erhielten Aufnahmen aus dem Bereich Klimaschutzmaßnahmen: vor allem erneuerbare Energien (Solarzellen, Windpark). Ebenso gut schnitten Bilder von Ursachen ab, die sich durch individuelle Entscheidungen reduzieren lassen: vor allem Mobilität (E-Auto, Stau, Tankstelle, Flugzeuge), aber auch das Foto einer Fleischtheke. Das Interessante: Solche Motive hatten die Studien-Teilnehmer:innen vor dem Test kaum mit dem Thema Klimawandel in Verbindung gebracht.

Das Team zog daraus folgende Schlussfolgerungen: Bilder von Folgen oder Opfern machen den Klimawandel zwar zum wichtigen Thema, aber sie regen wenig zum Handeln an. Sie könnten überdies das Gefühl von Selbstwirksamkeit in manchen Fällen schwächen (z. B. Eisbär, Eisberge und Waldrodung). „Sie stellen den Klimawandel offensichtlich als umfassende, übermächtige Entwicklung dar, der Individuen teils hilflos gegenüberstehen“, hieß es in der Studie.

Bilder hingegen, die ein Gefühl der Selbstwirksamkeit auslösen, gebe es in den Medien eher selten, so Julia Metag und ihre Kolleg:innen. Sie leiten daraus einen Ratschlag ab:

„Da die meisten Menschen – wenigstens in den deutschsprachigen Ländern – den Klimawandel an sich nicht mehr in Frage stellen, könnte eine Veränderung der Klimawandel-Bebilderung in den Medien und bei anderen Kommunikatoren dazu beitragen, die Leute zu motivieren, aktiver an seiner Eindämmung mitzuarbeiten.“

Kurzgesagt laute das Plädoyer: Zeigt mehr Handlungsoptionen!

Eine ausführliche Version dieses Kapitel mit weiteren Details und Übungen können Sie übrigens hier als PDF-Datei herunterladen.

Wie Menschen Bilder sehen

Von der Analyse zur Hilfestellung – das Projekt Climate Visuals

Auch der britische Think Tank Climate Outreach hat sich intensiv mit dem Thema beschäftigt und rückt praktische Ratschläge in den Mittelpunkt. Mit dem Bilderdienst climatevisuals.org steht inzwischen eine Datenbank von Aufnahmen zur Verfügung, die nach den Erkenntnissen von Climate Outreach für die Kommunikation besonders geeignet sind.

Das Team um Adam Corner und seine Kollegin Robin Webster hatte zunächst so ähnlich wie die deutschsprachige Forschungsgruppe Daten erhoben. Diese bestätigten, was auch Metag und Co. herausgefunden hatten. Es gibt offenbar ein Dilemma: Bilder, die Schäden und Folgen oder Ursachen des Klimawandels zeigen, wecken zwar Aufmerksamkeit, betonen häufig aber auch Distanz – weshalb bei Betrachter:innen das Gefühl der Handlungsfähigkeit sinken kann. Bilder wiederum, die Lösungen zeigen, stärken zwar die Selbstwirksamkeit, können aber den Eindruck von Dringlichkeit verwässern, weil sie nicht bedrohlich wirken.

Gestützt auf eine breite Literatur-Recherche und die Arbeit mit Fokusgruppen hat Climate Outreach sieben konkrete Empfehlungen entwickelt, die wir hier um einige Details und zwei weitere Regeln aus anderen Quellen ergänzt haben:

1) Zeige echte Menschen statt gestellte Bilder

Fotos kommen dann besonders gut an, wenn man darauf wenige Menschen sieht, man an ihren Emotionen teilhaben und ihnen in die Augen blicken kann. Die Abgebildeten sollen möglichst authentisch und glaubwürdig wirken; das schließt meist Fotos aus, in denen Menschen Posen annehmen oder die gestellt sind. Genau wie Bilder von Politiker:innen, die in die Kamera blicken, löst das eher Spott und Abwehr aus und weckt den Verdacht der Manipulation oder Heuchelei.

2) Erzähle neue Geschichten statt alter Klischees

Die klassischen Bildmotive zum Klimawandel – Eisbären, Abholzung, rauchende Schlote – machen zwar auf den ersten Blick das Thema klar; sie können aber auch Ermüdung und Zynismus zur Folge haben. Die Bilder hat man zudem so oft gesehen, dass die Gewöhnung jeden Ansatz von Empörung wegbügelt. Aufnahmen hingegen, die überraschend sind und mehr Gedanken auslösen, können dazu dienen, das Bild der Klimakrise in der öffentlichen Wahrnehmung zu verändern. Hierzu gehören beispielsweise Fotos von fröhlichen und stolzen Menschen, die Probleme lösen und Ursachen des Klimawandels angehen, aber auch humorvolle Aufnahmen. Und warum nicht die Boten einer erstrebenswerten Zukunft und beneidenswerten Gegenwart zeigen? Also: grüne, lebendige Städte, Bewohner:innen von Passivhäusern, Mitglieder nachhaltig lebender Gemeinschaften.

3) Zeige die Ursachen des Klimawandels in ihrer Breite

Von der Regel Nummer Eins, wonach man einzelne Menschen zeigen sollte, muss man abweichen, wenn es um klimaschädliche Verhaltensmuster geht. Ist zum Beispiel nur eine einzelne Autofahrerin zu sehen oder ein einzelner Fleischesser, dann könnten sich Betrachter:innen mit der Person solidarisieren, weil sie die gezeigte Szene als „ganz normales“ Element (auch des eigenen) Alltags werten. Das Ergebnis kann eine Abwehrreaktion sein. Das Bild im Zusammenhang mit der Klimakrise zu zeigen, wird als impliziter Appell zum Verzicht verstanden. Viele Menschen verweigern sich dann nicht nur dieser Aufforderung, sondern womöglich gleich dem ganzen Problem Klimawandel. Besser ist es darum, Bilder zu wählen, auf denen das kollektive Verhalten vieler Menschen als Problem dargestellt wird: Stau, Smog, überbordende Fleischauslagen im Supermarkt, Massentierhaltung.

4) Zeige Klimafolgen mit emotionalem Effekt

Wenn die Personen auf den Bildern in Not sind, weil ein Sturm ihr Haus zerstört hat oder der Brunnen ausgetrocknet ist, kann das beim Publikum starke Gefühle auslösen. Das Ziel muss dann sein, diese Emotionen auf eine greifbare Handlung umzulenken. „Es ist entscheidend, diese konkrete Aktion anzubieten und genau zu beschreiben“, mahnt Climate Outreach. Schaffen dies weder das Foto noch der begleitende Text, könnten Betrachter:innen den Eindruck bekommen, es sei alles hoffnungslos und jedes Engagement nutzlos. Zeigt die Aufnahme die Betroffenen der Klimakrise, dann sollte das Motiv eher deren Handlungsfähigkeit betonen als deren Opferrolle.

Menschen, die Subjekt statt Objekt sind, bewegen das Publikum mehr. In einem Artikel für das Online-Portal medium.com geißelte Leah Erica Chung, die damals für die US-amerikanische Entwicklungsorganisation USAID arbeitete, zudem den Gebrauch von „Armut-Pornos“, die Elend überdrastisch und als Selbstzweck zeigen. Ähnliches gilt sicherlich für „Klimafolgen-Pornos“.

5) Zeige lokale, aber ernste Klimafolgen

Wenn Menschen begreifen, dass die Klimakrise nicht nur ein Problem in Bangladesch und am Nordpol ist, sondern auch in ihrer Nachbarschaft, ist viel gewonnen (speziell zum Thema Distanz siehe Kapitel 8). Dies kann zum Beispiel ein Weg sein, auch jene Menschen zu erreichen, die sich nicht so viel aus Konzepten wie der globalen Gerechtigkeit machen. Doch die Wahl lokaler Bilder erfordert auch Fingerspitzengefühl: Es besteht die Gefahr, die Konsequenzen der Erderhitzung zu trivialisieren – zum Beispiel, weil die Betrachter:innen die Situation zu kennen glauben und für weniger dramatisch halten. Oder sie der Meinung sind, hierzulande federten Versicherungen, Sozialsysteme oder ein allgemein höheres Wohlstandsniveau wirklich existenzbedrohende Risiken ab.

6) Sei vorsichtig mit Bildern von Protesten

Für Mitglieder von Umweltgruppen, Klimaschutzbeauftragte oder Wissenschaftler:innen mögen Fotos von Fridays-for-Future-Demonstrationen dynamisch und ermutigend wirken: junge Leute, großes Engagement, fantasievolle Protestschilder, verdichtete Emotionen. Das geht aber Menschen außerhalb der „Klimablase“ häufig eher nicht so. Sie werden von solchen Aufnahmen an den politischen Streit über Klimaschutz erinnert. Vielleicht empfinden sie die gezeigten Demonstrierenden auch als naiv, verwirrt, selbstanmaßend oder dichten ihnen gar Heuchelei an. Kurzum: Das Potenzial, solche Bilder mittels motivated reasoning (Kapitel 2) abzutun, ist besonders groß.

7) Gehe auf Dein Publikum ein

Bilder wirken auf jede und jeden unterschiedlich. Die Grundwerte und Vorkenntnisse einer Gruppe können darüber entscheiden, was ihre Mitglieder auf dem Foto sehen. Eher konservative Menschen zum Beispiel sind eher weniger für Appelle zu globaler Klimagerechtigkeit empfänglich, reagieren aber womöglich sehr aufgeschlossen, wenn man ihnen lokale Klimawandelfolgen oder ganz praktische Lösungen vor Augen führt. Mieter:innen das Isolieren eines Einfamilienhaus-Dachbodens zu zeigen, passt so wenig, wie bei einer Gewerkschafts-Versammlung in einer Autofabrik die Förderung des Fahrradverkehrs anzupreisen (zu Zielgruppen siehe auch Kapitel 5).

8) Achte besonders auf das erste Bild, das Dein Publikum sieht

Dieser Ratschlag stammt aus einer Zusammenstellung von Leitlinien der Organisation Resource Media. Sie betont zu Recht, dass der erste Eindruck besonders zählt. Also nicht an den Anfang ein schönes, aber wirkungsloses Foto setzen, um erst danach aufzudrehen.

9) Mache Dir klar, dass Dein Publikum weniger weiß und anders denkt als Du

Das ist für Resource Media sogar die erste Regel. Die Mitarbeiter:innen dort leiten daraus ab, dass man die Wirkung von Bildern intensiv testen solle. Das lässt sich verknüpfen mit einer Warnung vor dem Curse of Knowledge, dem Fluch des Wissens, den wir in Kapitel 2 schon kurz kennengelernt hatten. Wer einem Publikum mit einer Botschaft zum Klimaschutz entgegentritt, hat sich intensiv mit dem Thema befasst und dabei auch die verwendeten Bilder immer wieder angeschaut. Irgendwann sieht man dann überhaupt nicht mehr, was andere darauf auch erkennen oder daran nicht verstehen könnte. (Dies wird uns später auch bei den Grafiken noch beschäftigen.)

Auf der Basis dieser wissenschaftlich fundierten Prinzipien wurde die Bilddatenbank climatevisuals.org mit mehr als tausend empfehlenswerten Fotos aufgebaut, ungefähr ein Viertel davon ist ohne Einschränkungen oder unter einer Creative-Commons-Lizenz nutzbar. Die Fotos fallen in die drei großen Kategorien Ursachen, Folgen und Lösungen; die Detailangaben zu den Motiven enthalten Erklärungen zum Inhalt und zum Gebrauch.

Von der Analyse zur Hilfestellung – das Projekt Climate Visuals

Begleittexte – wenige, aber wichtige Wörter

Fotos haben Macht – aber ohne erklärende, begleitende Sätze verpuffen sie oder bleiben rätselhaft. Im Journalismus spricht man von BUs (Bildunterschriften), die zu den sogenannten Kleintexten gehören. Die wenigen Worte unter oder neben einem Foto können tatsächlich eine hohe Kunst sein. Nichts außer Fotos zieht Leser:innen schließlich in gleicher Weise in einen Artikel hinein, wie eine gute Überschrift oder eine Neugier weckende Bildunterschrift.

Liefert die BU keine Erklärung, reimt sich das Publikum mitunter eine eigene Geschichte zusammen. Das kann schiefgehen und zu Ablehnung führen, aber auch Identifikation und Beschäftigung mit dem Foto verstärken. Besser ist es daher, die Geschichten des Publikums in die gewünschte Richtung, zur geplanten Interpretation hinzuführen. Einige praktische Regeln dafür finden sich in der Langfassung dieses Kapitels (hier als pdf-Datei herunterladen). In jedem Fall gilt: Bildauswahl und Bildunterschrift sind ebenso wichtig wie das Erstellen längerer Texte und zentraler Botschaften. Darum sollten sie nicht auf den letzten Drücker erledigt werden.

Begleittexte – wenige, aber wichtige Wörter

Was sind gute und wirkungsvolle Infografiken?

Wo Fotos meist Emotionen ansprechen, wenden sich Grafiken vor allem an die Ratio. Sie machen komplexe Ergebnisse oder Vorgänge erklärbar. Abstrakte wissenschaftliche Fakten werden so einem breiten Publikum zugänglich gemacht. Aber allein schon die Tatsache, dass das Publikum eine Grafik sieht, hat (ganz unabhängig vom Inhalt) einen Effekt. So schreibt Esther Greussing von der Universität Braunschweig in einem Beitrag über den Einsatz von Diagrammen im Journalismus:

„Die visuelle Darstellung von Daten impliziert eine Wissenschaftlichkeit, die unbewusst auf die restlichen Informationen übertragen wird.“

Tatsächlich können wir Informationen besser verarbeiten, wenn sie grafisch aufbereitet sind, erklären Forscher:innen in einem Überblicksartikel in Nature Climate Change: „Grafiken […] ermöglichen es uns, über die Daten mithilfe der visuellen Wahrnehmung nachzudenken. [Sie] erzeugen Muster, die das optische Nervensystem leicht verarbeiten kann.“

Grafiken sind also ein mächtiges Mittel in der Klimakommunikation. Aber wie entwirft man wirkungsvolle Grafiken? Dazu muss man wissen, wie der Blick des Publikums funktioniert. Beim Lesen eines Diagramms arbeiten zwei Systeme im Gehirn zusammen: Einerseits folgen die Augen visuell auffälligen Elementen und sammeln Informationen für die weitere Verarbeitung (bottom-up). Andererseits verfolgt die Betrachter:in ein Interesse, hat Vorkenntnisse, ist neugierig, möchte vielleicht sogar etwas bestätigt finden und sucht aktiv und bewusst nach den entsprechenden Elementen (top-down). Im Zweifel deutet das Gehirn sogar Gesehenes um, wenn es Erwartungen widerspricht.

Es erleichtert das Verständnis der Grafik dabei ganz erheblich, wenn die optisch auffälligen Elemente dem Vorwissen und Erkenntnisinteresse entsprechen und entgegenkommen. Das Design einer guten Grafik kann den Blick fast so gut leiten wie ein Zeigestock. Dabei spielt natürlich eine große Rolle, welche Erfahrungen oder welches Wissen Betrachter:innen haben. Nadia Ali and David Peebles, Fachleute für Wahrnehmungspsychologie an der University of Huddersfield, haben dazu eine Typologie des Publikums aufgestellt: Sie unterschieden vier Stufen mit mangelnden, grundlegenden, mittleren und fortgeschrittenen Kenntnissen. Erstere können Grafiken praktisch gar nicht verstehen, zweitere lesen die Daten ab, die Dritten lesen zwischen den Daten und die vierte Gruppe liest über die Daten hinaus.

Erst mit zunehmender Erfahrung gelingt es Betrachter:innen also, in Infografiken Zusammenhänge, Trends und eine zu erwartende weitere Entwicklung zu verstehen. Natürlich wünscht man sich ein Publikum aus lauter solchen Expert:innen – aber man sollte stets für eine der einfacheren Stufen planen und dann die Information für geübtes Publikum zusätzlich einbauen.

Was sind gute und wirkungsvolle Infografiken?

MADE – Message, Audience, Design, Evaluation

Eine umfassende Analyse und Checkliste zur Gestaltung wirksamer Infografiken stammt von einem Team des britischen Tyndall Centre – es hat seine Erkenntnisse zur Kurzformel MADE verdichtet. Demnach soll man beim Konzipieren und Erstellen einer Grafik sehr genau auf seine Botschaft (Message) achten, sich auf das Publikum (Audience) einstellen, die Prinzipien eines kognitiv klaren Designs beherzigen und die entworfene Grafik testen und iterativ immer weiter verbessern (Evaluation).

Diese vier Ratschläge hat das Team teils in Detail-Tipps ausformuliert.

- (M): Überlege Dir Deine zentrale Botschaft.

- (A): Prüfe, was Dein Publikum schon weiß.

- (A): Achte darauf, wie Dein Publikum denkt.

- (A): Nutze visuelle Mittel, die Dein Publikum kennt.

- (D): Reduziere die Komplexität soweit wie möglich.

- (D): Stelle eine optische Struktur her, indem Du Information aufbaust.

- (D): Integriere und strukturiere den begleitenden Text.

- (D): Vermeide Jargon und löse Abkürzungen auf.

- (D): Richte Dich nach den Regeln der Gestalttheorie, mit denen der Wahrnehmungsapparat das Design beurteilt.

- (D): Wenn Du digitale Animationen oder interaktive Elemente einsetzt, beachte, wie das Publikum das verstehen kann. Wichtig ist, dass der Inhalt nicht an den Zuschauer:innen vorbeirauscht, sondern dass sie Kontrolle über Schritte oder Geschwindigkeit ausüben können.

- (D): Wenn Du wissenschaftliche Unsicherheit darstellst, beachte, wie das Publikum das verstehen kann. Besser ist es, sie direkt anzusprechen und die Schlussfolgerungen nicht den Betrachter:innen zu überlassen.

- (E): Teste Deine Grafiken, um zu prüfen, wie verständlich sie sind.

Die Regeln werden in dem Report noch genauer erläutert – und vernetzt. Einen Bericht zu diesem MADE-Ratgeber gibt es auch hier auf klimafakten.de.

In der Langfassung dieses Kapitels (hier als PDF-Datei herunterladen) finden Sie noch weitere Details zum Thema, unter anderem eine kurze Erklärung der bereits fast hundert Jahre alten „Gestalt-Prinzipien“ – sowie eine Übung, die Schritt für Schritt und an einem konkreten Beispiel zeigt, wie eine Grafik besser werden kann.

Hier schauen wir lediglich zwei Punkte nochmal genauer an.

MADE – Message, Audience, Design, Evaluation

Himmel & Hölle – Wie Farben in Kombination wirken

Ein wichtiger Hinweis aus der MADE-Methodik lautet: Machen Sie sich bewusst, was die benutzte Farbskala im Publikum auslöst! Weil zum Beispiel Eosa und Hellblau eine übermächtige Assoziation von Geschlechtern wecken könnten, dann sollten wir just diese Farben vielleicht nicht gerade in Infografiken zum Klimawandel für verschiedene Zukunftsszenarien verwenden. Es könnte einen Teil des Publikums verwirren.

Doch auch das Gegenteil ist möglich: Dass ein Element der farblichen Gestaltung die Botschaft subtil unterstützt. Allerdings sollte man sich bewusst sein, dass farbliche Metaphern niemals universell sind – auch wenn wir das vielleicht meinen. Farben transportieren keine eindeutigen Signale. So steht der Kontrast von blau und rot bei manchen Betrachter:innen womöglich für unangenehme Kälte und willkommene Wärme, andere deuten die Farben vielleicht als Verheißungen eines klaren Himmels versus den Qualen der Hölle. Den Einsatz von Farben sollten wir deshalb jeweils am konkreten Fall genau bedenken.

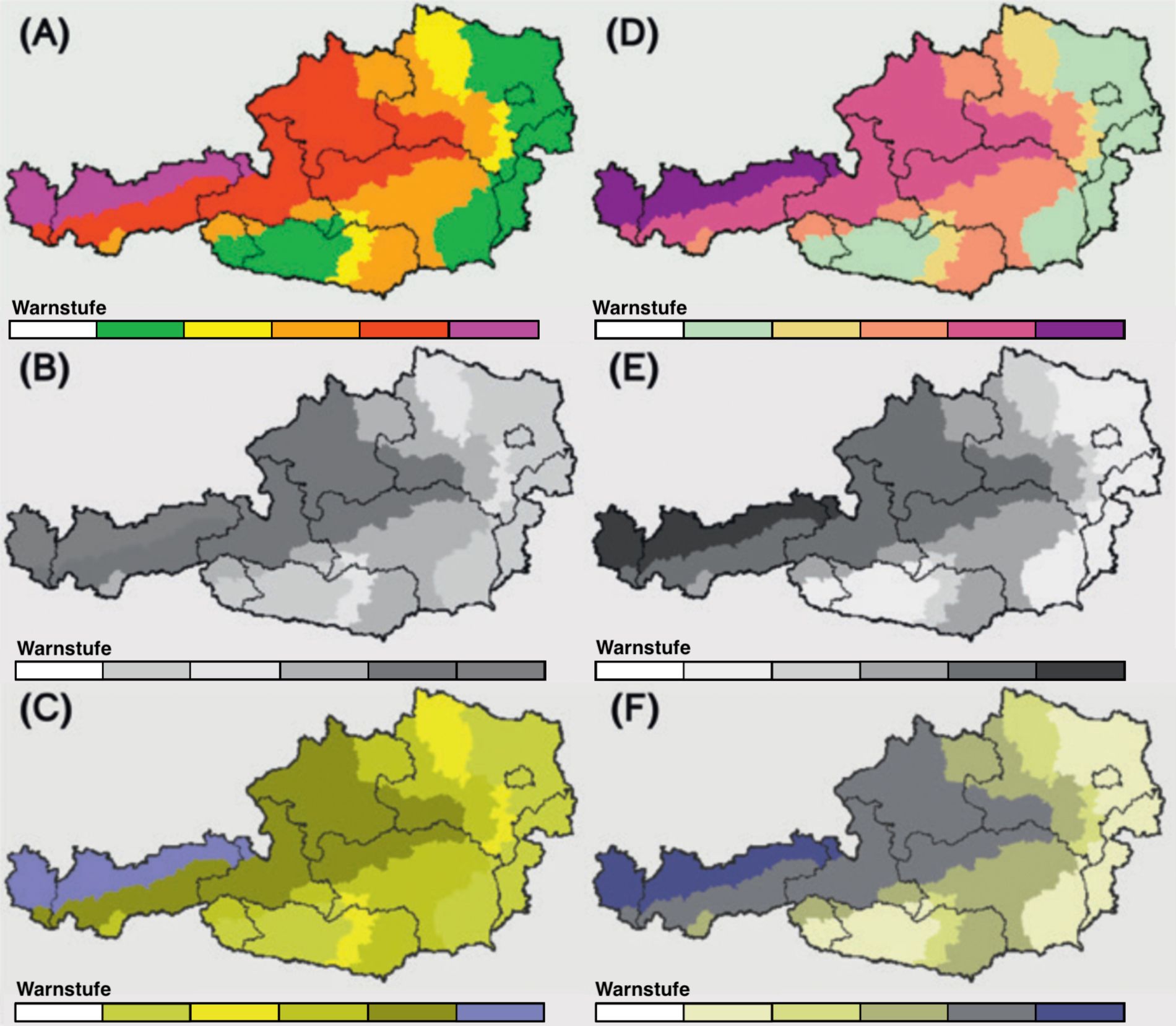

Längst diskutieren Fachleute auch, wie sich Farbskalen in Infografiken verbessern lassen. Viele warnen davor, sich einfach vom Regenbogen leiten zu lassen, der eine Abfolge gleichermaßen strahlender Farben anbietet. Stattdessen können neben dem Farbton auch die Sättigung und sogenannte Buntheit oder Helligkeit variiert werden, schlägt unter anderem ein Team um Reto Stauffer von der Universität Innsbruck vor. Ein praktischer Test könnte zudem sein, ob eine Grafik auch in Grautönen noch funktioniert oder von Menschen mit einer Rot-Grün-Sehschwäche verstanden wird:

Beispiel einer Grafik mit verändertem Farbspektrum: Die Grafik zeigt links oben in (A) eine Wetterwarn-Karte in den üblichen Regenbogenfarben. Rechts oben (D) sind die Farben so verändert, dass die Gebiete stärker auffallen, in denen Warnungen gelten. Die zweite Zeile demonstriert, dass die Original-Grafik in schwarz-weiß nur schlecht zu erkennen ist (B), in der veränderten Skala aber gut (E). Die dritte Zeile wiederholt diese Demonstration mit den simulierten Farben, die Personen mit einer Rot-Grün-Sehschwäche wahrnehmen (C) und (F). Quelle: Stauffer et al, BAMS 2015

Himmel & Hölle – Wie Farben in Kombination wirken

Text ebnet Wege zum Verstehen

Gerade dann, wenn eine visuelle Darstellung komplex ist, sollte der Text zur Grafik umso klarer sein. Das bedeutet zunächst, dass die Beschriftung von Achsen und Kurven einfach zu lesen und klar zuzuordnen ist: Senkrecht stehende Wörter sind dabei ebenso ein Hindernis wie Legenden, die man suchen muss. Falls wir in einer Grafik verschiedene Phasen markieren möchten, gehören deren Namen neben oder über die Kurve – und sollten kein Farbcode-Rätsel aufwerfen („Was bedeutet jetzt noch mal Lila?“).

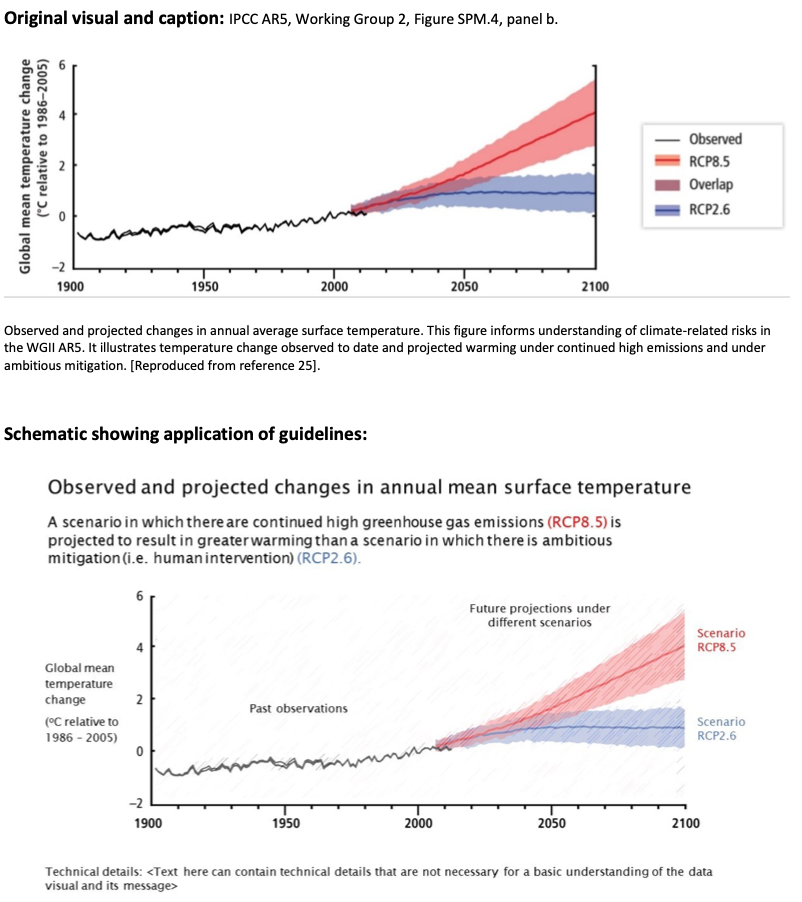

Die Tyndall-Broschüre, in der die MADE-Regeln entwickelt werden, enthält zu diesem Punkt einen aufschlussreichen Vorher-Nachher-Vergleich (der ein wenig unserer Übung in der Langversion dieses Kapitels ähnelt). Die obere Grafik stammt aus dem Fünften Sachstandsbericht des IPCC von 2013/14, die untere Grafik ist eine nach den MADE-Regeln verbesserte Variante. Erkennen Sie die Unterschiede?

Bei der modifizierten Grafik (unten) wird beispielsweise in einer Überschrift und einem Kurztext ausdrücklich erklärt, was auf ihr zu sehen ist, und die Kurven sind direkt beschriftet, statt sie mit einer danebenstehenden Legende zu versehen.

Mit Text kann man außerdem die Interpretation von Grafiken erleichtern und vorgeben. Teilen wir den Betrachter:innen mit, was sie auf dem Diagramm sehen können, dann steigt nicht nur die Chance, dass sie die Daten verstehen – sie gewinnen auch den Eindruck, man könne sie gar nicht anders sehen, wie Versuche eines Forschungsteams aus Chicago und Utrecht zeigen.

Zieht das Publikum hingegen aus einer ungeschickt aufgebauten Grafik zwischendurch falsche Schlüsse, ist es ziemlich schwierig, diese wieder zu korrigieren. Und haben womöglich Klimaschutz-Gegner eine Datenreihe und das zugehörige Diagramm gekapert und in manipulativer Absicht mit einer falschen Interpretation verknüpft, hilft vielleicht nur eine komplett andere Darstellungsform, weil die einmal beim Publikum etablierte Deutung nicht mehr zu ändern ist.

Für Grafiken gilt in besonderem Maße, was manche über die Wahrnehmung an sich sagen: Sie ist kein passiver, sondern ein aktiver Prozess. Sie nimmt Realität nicht von außen auf, sondern konstruiert sie im Gehirn. Wenn es aber so ist, wäre es eine verpasste Gelegenheit, diesen Vorgang nicht lenken zu wollen.

Text ebnet Wege zum Verstehen

Eine kurze Übung zu relevanten Fakten aus diesem Kapitel

Loading

Geschafft!

Sie haben %OSCORE% von %MSCORE% Antworten richtig getippt.

Server Side Error

We faced problems while connecting to the server or receiving data from the server. Please wait for a few seconds and try again.

If the problem persists, then check your internet connectivity. If all other sites open fine, then please contact the administrator of this website with the following information.

TextStatus: undefined

HTTP Error: undefined

Einen Moment bitte

Error

Some error has occured.

Link- und Literaturliste zum Weiterlesen

- Die Ratschläge von Climate Outreach für wirksame Fotos – hier die Originalbroschüre (auf Englisch) und hier ein Artikel zum Projekt auf klimafakten.de

- Ein Report des Center for Climate Change Communication an der George Mason University über die Rolle von Fotojournalismus in der Klimakommunikation

- Der MADE-Ratgeber des britischen Tyndall Centre für bessere Infografiken

- Wie die Farbe Rot in Infografiken Emotionen auslöst – Bericht auf klimafakten.de zu einem Vortrag der Potsdamer Professorin Birgit Schneider

Übrigens …

Dieses Kapitel gibt es – wie alle anderen Kapitel – in jeweils zwei Fassungen:

- Einmal kurz und kompakt, wie Sie es hier gerade lesen (als Online-Version mit interaktiven Übungen).

- Daneben gibt es von jedem Kapitel auch eine ausführliche Fassung im PDF-Format zum Herunterladen. Diese enthält mehr Details und Hintergründe und teils andere Übungen.