- Inhaltsverzeichnis

- Über das Projekt

- Einleitung

- I: VOR-DENKEN

- II: VORBEREITEN

- III: Showtime

- 8. Mach‘ den Klimawandel konkret

- 9. Bleibe positiv – sowohl im Ton wie im Inhalt

- 10. Zeige Handlungsoptionen und Lösungen auf

- 11. Erzähle Geschichten

- 12. Nutze Bilder – aber wähle sie mit Bedacht aus

- 13. Du musst nicht immer reden: Spiele, Kunst, Literatur und Humor

- 14. Überlege genau, wie Du mit Emotionen umgehst

- 15. Meide Katastrophismus

- 16. Benutze Vergleiche mit der Corona-Krise sparsam und zielgenau

- 17. Vorsicht mit umstrittenen Methoden

- 18. Meide Wissenschaftsjargon

- 19. Gehe richtig mit Zweifeln und Falschinformationen um

- 20. Erwarte Trauer, und lasse sie zu

- IV: NACH-DENKEN

- Nachwort: Klimakommunikation (allein) genügt nicht

- Download Handbuch

- Impressum

- Inhaltsverzeichnis

- Über das Projekt

- Einleitung

- I: VOR-DENKEN

- II: VORBEREITEN

- III: Showtime

- 8. Mach‘ den Klimawandel konkret

- 9. Bleibe positiv – sowohl im Ton wie im Inhalt

- 10. Zeige Handlungsoptionen und Lösungen auf

- 11. Erzähle Geschichten

- 12. Nutze Bilder – aber wähle sie mit Bedacht aus

- 13. Du musst nicht immer reden: Spiele, Kunst, Literatur und Humor

- 14. Überlege genau, wie Du mit Emotionen umgehst

- 15. Meide Katastrophismus

- 16. Benutze Vergleiche mit der Corona-Krise sparsam und zielgenau

- 17. Vorsicht mit umstrittenen Methoden

- 18. Meide Wissenschaftsjargon

- 19. Gehe richtig mit Zweifeln und Falschinformationen um

- 20. Erwarte Trauer, und lasse sie zu

- IV: NACH-DENKEN

- Nachwort: Klimakommunikation (allein) genügt nicht

- Download Handbuch

- Impressum

Nachwort

Klimakommunikation (allein) genügt nicht

Zum Textabschnitt springen:

Eine zentrale Erkenntnis von Psychologie und Verhaltensforschung lautet: Menschen sind eher zu Verhaltensänderungen bereit, wenn die Umstände es einfach und attraktiv machen. Doch die Umstände für alle zu ändern, ist meist außerhalb der Reichweite des Einzelnen. Zentraler Baustein einer wirksamen Klimaschutzstrategie ist deshalb, Druck auf die Politik auszuüben – und so auf systemische Veränderungen hinzuarbeiten, also auf andere Standards, Normen, Regeln und Gesetze. Und dies öffentlich, laut und ausdauernd.

So unterschiedlich ihre Inhalte, Instrumente und Zielgruppen auch sein mögen – am Ende wollen alle Klimakommunikator:innen dasselbe: Menschen dazu bringen, ihr Verhalten zu ändern (siehe Kapitel 4). Dieser Fokus auf konkrete Veränderung ist richtig und wichtig. Ohne einen Wandel der Gewohnheiten und der Vorstellungen von einem „guten Leben“ wird die Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft kaum gelingen. Wird sich die Klimakrise nicht eindämmen lassen.

Aber dieser Ansatz führt in ein Dilemma, das in diesem Handbuch schon an vielen Stellen anklang: Einerseits nützen Verhaltensänderungen einzelner Personen relativ wenig. Der Wandel bleibt beschränkt auf die Willigen und wächst nicht von selbst oder nur sehr langsam über diesen Kreis hinaus. Und unter den bisherigen Rahmenbedingungen erfordert ein klimaschonendes Leben viel Mühe und ständige Entscheidungen.

Andererseits können wir auf die individuellen Verhaltensänderungen nicht verzichten. Denn der politische Druck, den es braucht, um die Rahmenbedingungen für alle zu verändern, lässt sich ohne Vorreiter nur schwer erzeugen. Welche Partei zum Beispiel nimmt eine Idee ins Wahlprogramm auf oder schlägt ein Gesetz vor, wenn sie nicht belegen kann, dass Menschen tatsächlich bereit sind, unter solchen neuen Vorzeichen zu leben? Wie soll man in der Gesellschaft um Zustimmung werben, wie sollen andere Menschen für grundlegende Veränderungen gewonnen werden, wenn sie nicht an Beispielen sehen, dass eine andere Welt möglich (und sogar besser) ist? Will man in einer Demokratie etwas verändern, braucht man Mehrheiten.

Nochmal: Was Einzelne im Privaten fürs Klima tun, ist wichtig. Wegen der direkten Einsparungen von Treibhausgasen, aber noch mehr wegen ihres Vorbildeffekts. Ändert man selbst sein Verhalten, kann das Menschen im Umfeld anspornen, dasselbe zu tun. Wie der US-Ökonom Robert H. Frank in seinem sehr lesenswerten Buch Under the Influence: Putting Peer Pressure to Work argumentiert, potenzieren sich so private, aber von außen erkennbare oder nach außen getragene Entscheidungen durch „soziale Ansteckungsmechanismen“.

Und doch wäre es problematisch, individuelle Verhaltensänderungen zum Dreh- und Angelpunkt des Engagements gegen die Klimakrise zu machen. Der Klimaforscher Michael Mann zeigt in seinem Buch Propagandaschlacht ums Klima eindrücklich, wie zum Beispiel die fossile Wirtschaft die verbreitete Fokussierung aufs Individuum ausnutzt, um ihre eigenen Profitinteressen zu schützen. Sie versucht den Menschen einzureden, das mit dem Klimawandel sei letztlich alles ihre eigene Schuld. Und bevor sie Forderungen an Politik und Wirtschaft stellten, sollten sie doch bitte erstmal selbst ihr Privatleben vollkommen klimafreundlich gestalten. Diese Strategie nennt Mann deflection (Ablenkung):

„Die Unternehmen haben erkannt, dass die Unterstützung für die systemischen politischen Veränderungen, die sie verhindern wollen, genau dann sinkt, wenn sie die individuelle Verantwortung sehr stark betonen,“

sagt er in einem Interview. „Wir dürfen es auf keinen Fall zulassen, dass solche Veränderungen als einzige Lösungsmöglichkeit dargestellt werden und wir dadurch die nötigen systemischen Veränderungen aus dem Blickfeld verlieren.“

Individuum oder Politik? Sowohl als auch!

Das Dilemma haben viele der Fachleute erkannt, die ich in den vorherigen Kapiteln zitiert habe. Viele geben darum politischen Ansätzen den Vorrang. Der Buchautor Michael Kopatz vom Wuppertal-Institut etwa sagt in einem Interview: „Die Leute sollen sich entscheiden: sich dafür einzusetzen, dass die Verhältnisse sich verändern, damit sich ihr Verhalten verändert. (…) Die systemischen Veränderungen kommen ja nicht von alleine. Da können wir nicht auf die Politiker warten, dass sie irgendwann von alleine weise werden.“

Andere plädieren für ein Sowohl-Als-Auch. „Individuelle Lösungen sind nicht ausreichend, aber mit ihrer Hilfe entsteht stärkere Unterstützung von unten für politische Maßnahmen und Lösungen, die dann ausreichen“, sagt etwa der norwegische Psychologe Per Espen Stoknes in einem Ted-Talk. Im besten Fall würden daher Klimaschutzkampagnen auf beiden Ebenen gleichzeitig ansetzen, vielleicht mit einem leichten Übergewicht bei der Politik.

Klar ist aber auch, dass die Klimakommunikation nicht immer ausreicht, um den nötigen Druck zu erzeugen, um die nötigen Initiativen in der politischen Arena zu starten und durchsetzen zu können. „Das Reden“, mit dem laut Einleitung alles anfangen muss, ist eben auch nicht genug. In der Sprache der formalen Logik würde man sagen: Klimakommunikation ist eine notwendige Bedingung für Transformation, aber keine hinreichende. Salopp formuliert: Ohne Reden geht es nicht, aber nur mit Reden auch nicht.

„Verzicht“ und was er fürs Klima bringt

Wenn momentan von Verhaltensänderungen die Rede ist, fällt häufig das Wort „Verzicht“. Kein anderer Begriff bündelt die Erwartungen an individuelle Veränderungen des Lebensstils unter unveränderten Rahmenbedingungen besser – und überfrachtet sie zugleich. Verhaltensänderungen zu fordern bedeutet oft, sich der politischen Denunziation als „Verzichtsprediger“ auszusetzen. Als etwa die Grünen-Politikerin Renate Künast im Bundestags-Wahlkampf 2013 vorschlug, Kantinen sollten einen „Veggie-Day“ einführen, brach die inszenierte Wut der Bild-Zeitung und anderer über sie und ihre Partei herein. Das hat nach damaligen Analysen dazu beigetragen, dass Bündnis 90/Die Grünen ihre deutlich zweistellige Zustimmung in Umfragen bis zum Wahltag verloren und bei lediglich gut acht Prozent der Stimmen landeten.

„Verzicht“ ist aber nicht nur in der politischen Rhetorik ein Risiko, sondern im momentanen deutschen Wirtschaftssystem auch ziemlich nutzlos: Selbst radikale persönliche Einschränkungen und Veränderungen im Alltag bringen Menschen nicht einmal annähernd auf ein Niveau des Treibhausgas-Ausstoßes, das mit der 1,5-Grad-Erwärmungs-Grenze des Pariser Abkommens kompatibel wäre.

Das lässt sich anhand eines CO2-Fußabdruck-Rechners nachvollziehen, wie ihn unter anderem das deutsche Umweltbundesamt (UBA) im Internet anbietet. Dort kann man zum Beispiel für eine vierköpfige Vorstadt-Familie überschlagen, was Verhaltensänderungen bringen. Kurzgesagt: Selbst mit tiefgreifenden Veränderungen des Lebensstils (Ernährung umstellen, keine Urlaubsflüge, kein Auto, alle Konsumausgaben halbieren), blieben noch immer 4,3 Tonnen Pro-Kopf-Emissionen übrig. Das ist weit entfernt von der Reduktion auf eine Tonne pro Kopf und Jahr, die das UBA bis Mitte des Jahrhunderts für nötig hält. Dieser Wert ist im UBA-Rechner langfristig nur erreichbar, wenn sich auch die Rahmenbedingungen ändern (zum Beispiel durch Akzeptanz höherer Preise für klimaschädliches Verhalten, vor allem aber durch eine Abkehr vom Ideal des materiellen Wohlstands).

Umgekehrt lässt sich mit dem Online-Rechner simulieren, was nur bei Veränderungen der Rahmenbedingungen passieren würde: Behält die fiktive Familie ihr individuelles Verhalten bei (fliegt also weiterhin etc.), stimmt aber strenger Klimaschutzpolitik zu (also beispielsweise Preissteigerungen für Kerosin), dann sinken die Pro-Kopf-Emissionen zwar kurzfristig nicht so schnell wie bei individuellen Veränderungen. Mittel- und langfristig aber kommt fürs Klima dasselbe heraus

Die Einzelheiten der Berechnung und weitere Details finden sich in der ausführlichen Version dieses Kapitels – Sie können es hier kostenlos als PDF-Datei herunterladen.

Natürlich, solche Fußabdruck-Rechner sind nur modellhafte Kalkulationen, nur Annäherungen an die Realität. Aber es die Botschaft ist eindeutig: Individuelle Verhaltensänderungen sind wichtig – den Schlüssel in der Hand hält jedoch die Politik.

Verzicht

Das Gegenprogramm: der ökologische Handabdruck

Um die Fokussierung aufs individuellen Handeln zu mildern und die oft entmutigende Botschaft zu kontern, die aus den begrenzten Erfolgen beim persönlichen CO2-Einsparen folgt, favorisieren viele Aktivist:innen und Organisationen inzwischen den „ökologischen Handabdruck“. Mit diesem Konzept wird erfasst, welche Wirkung wir durch unser Engagement auf andere und deren sinkende Emissionen ausüben.

„Während man beim Fußabdruck nur seine persönliche Umweltbilanz verbessert, beeinflusst eine Handabdruck-Aktion die Situation für mehrere Menschen. Handabdruck-Aktionen verändern die Rahmenbedingungen so, dass nachhaltiges Verhalten leichter, naheliegender, preiswerter oder zum Standard wird“,

heißt es dazu auf Handabdruck.eu. Mit einem kurzen Test leitet die Seite Interessierte zu Ideen für Aktionen, zu strategischen Ansätzen und inspirierenden Beispielen.

Dieses neue Werkzeug weitet den Blick. „Der Handabdruck kann beispielsweise abbilden, dass ökologisch nachhaltige Investitionen eines Fonds-Managers viel mehr bringen als der Öko-Strom, mit dem vielleicht sein Büro betrieben wird“, sagt in einem klimafakten.de-Artikel Julia Siewert vom ThinkTank KlimAktiv in Tübingen. Und die indische Organisation Centre for Environment Education, die das Konzept 2007 entwickelt hat, nennt den Handabdruck ein „Symbol der Hoffnung“. Es stehe für entschiedenes Handeln, Fürsorge für alle Lebensformen, Zusammenarbeit und die Selbstverpflichtung, das Gemeinwohl zu fördern.

Auch – und gerade – beim Verändern der Rahmenbedingungen kann gute Klimakommunikation (also dieses Handbuch) helfen. Beziehungsweise dabei, politische Unterstützung für solche Veränderungen in der Breite der Gesellschaft zu erreichen. Und auch hier verstärkt sich beides auf lange Sicht: Kommen systemische Veränderungen in Gang, kann Klimakommunikation besser wirken, die Mehrheiten für weiteren Wandel gewinnt … und so weiter.

Das Gegenprogramm – der ökologische Handabdruck

Die Systemkrisen neben der Klimakrise: Artensterben…

Eine weitere Schwierigkeit für Klimakommunikation (und Klimaschutz) ist: Es gibt neben der Erderhitzung ja noch weitere Krisen und Weltprobleme, das können plötzliche und akute Ereignisse sein (die Coronapandemie, der russische Angriff auf die Ukraine), aber auch langfristige und fundamentale Probleme (Biodiversitätskrise oder die globale Ungleichheit). Wie soll man angesichts dessen nicht den Mut verlieren, wie sich dennoch zum Handeln motivieren?

Die Grundfakten zum dramatischen Rückgang an Biodiversität zum Beispiel sind ebenso bekannt wie jene zum Klimawandel: Die Menschheit hat den Verlust von Arten, der im natürlichen Verlauf der Evolution passiert, mindestens um den Faktor 1000 beschleunigt; inzwischen tendiert der Faktor sogar in Richtung 10.000. Eine Million Pflanzen- und Tierarten weltweit sind vom Aussterben bedroht, darunter 40 Prozent aller Amphibien.

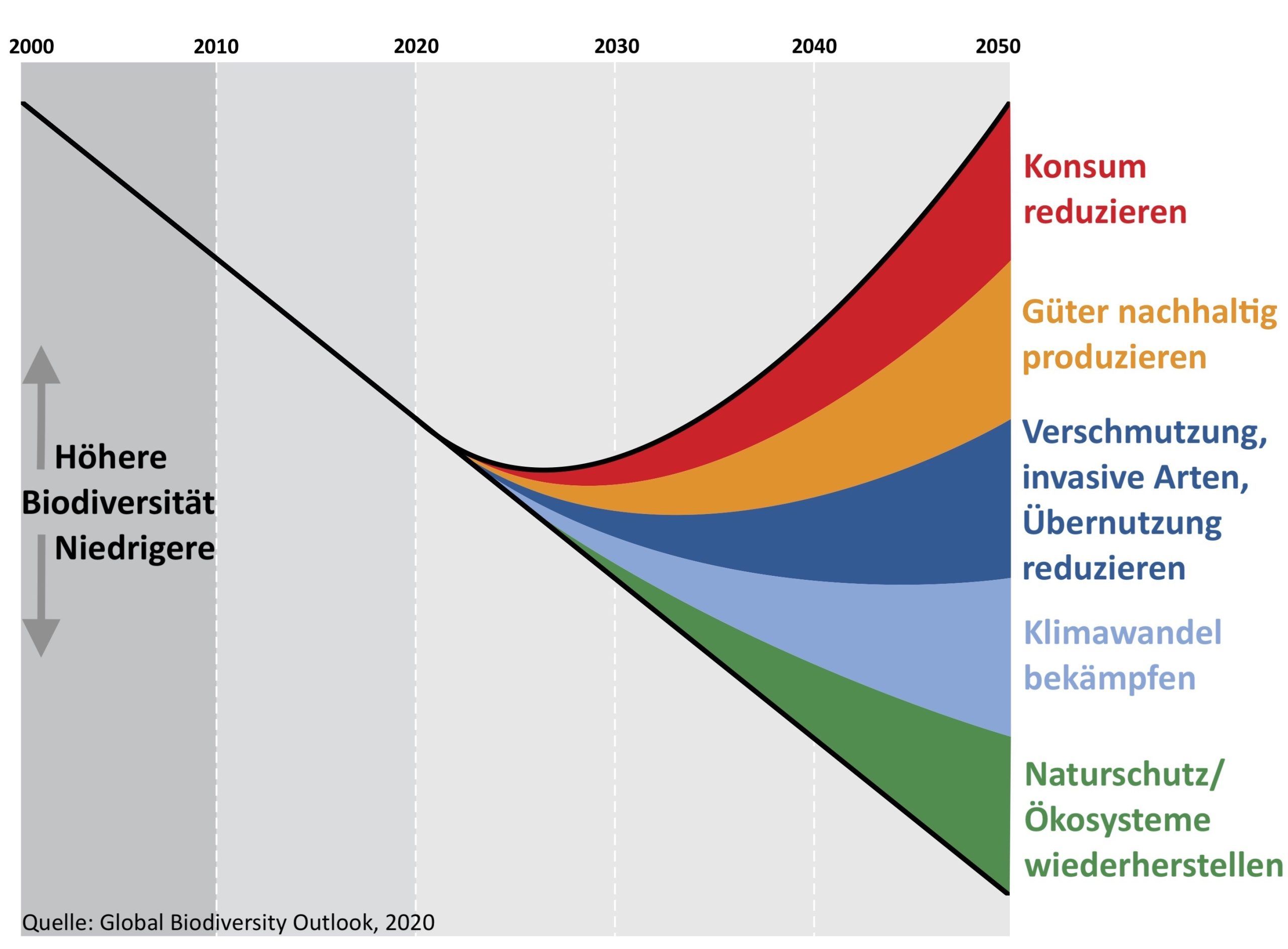

Und Maßnahmen gegen die Biodiversität könnten womöglich noch komplexer sein als jene gegen die Klimakrise. Die folgende Abbildung stammt aus dem Global Biodiversity Outlook, der im Auftrag der UN regelmäßig erstellt wird und dessen fünfte Ausgabe 2020 erschienen ist. Die Grafik verdeutlicht, was alles geschehen muss, um den Trend im Artenverlust zu drehen. Da gibt es deutliche Überschneidungen mit dem Klimaschutz, aber die Faktoren sind eher noch komplexer, die Stellschrauben zahlreicher.

Der Global Biodiversity Outlook von 2020 zeigt die Menschheit am Scheideweg: Lässt sie den dramatischen Rückgang der Biodiversität weiter zu oder steuert sie gegen? Hier finden Sie eine deutsche Übersetzung der Zusammenfassung für politische Entscheidungsträger.

Interessanterweise gibt es für beide Krisen internationale Wissenschaftsgremien, die ähnlich konstruiert sind und funktionieren, hier den Weltklimarat IPCC, dort den weniger bekannten Weltbiodiversitätsrat IPBES (IntergovernmentalScience-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services). Letzterer stützt sich zentral auf ein Konzept, das auch für die Klimakommunikation hilfreich sein könnte: „Ökosystem-Dienstleistungen“. Damit ist gemeint, dass die Natur Dinge liefert, die für unser Leben und Wirtschaften unverzichtbar sind und die wir als Menschheit mit all unserer geballten technischen Macht nicht selbst erzeugen könnten. Für Menschen, die sich von monetären Argumenten beeindrucken lassen, wird der Wert dieser Services auch in Geld ausgedrückt: Die bestäubenden Tierarten, von denen viele bedroht sind, tragen laut IPBES zwischen 230 und 580 Milliarden US-Dollar pro Jahr zur globalen Wertschöpfung bei.

Mit der Artenvielfalt berauben wir uns selbst einer unbezahlbaren Ressource. Dasselbe gilt für die Stabilität des Klimas der vergangenen gut 12.000 Jahre, in der sich die moderne Zivilisation der Menschheit überhaupt erst entwickeln konnte – und die sie nun sehenden Auges zerstört. Vor diesem Hintergrund verbietet es sich, eine der beiden Krise als wichtiger zu definieren und Vorrang bei der Bekämpfung zu reklamieren, zur Not zulasten der jeweils anderen Krise. Dieses Verhalten indes ist auf beiden Seiten bei manchen Aktiven zu beobachten. Auch wer Fortschritte bei Arten- oder Klimaschutz verzögern möchte, findet reihenweise Ansatzpunkte, die beiden verwandten Krisen gegeneinander in Stellung zu bringen. Auf solche Spielchen sollten wir uns nicht einlassen.

Der Verweis auf das dramatische Artensterben ist nun aber keine Aufforderung, dass alle Klimaaktiven sich jetzt auch noch auf diesem Feld engagieren sollen. Den Blick zu weiten, darf nicht zu Überwältigung und Lähmung führen. Am besten konzentriert sich jede:r auf die eigenen Stärken und auf die eigenen Interessen. Sich zerreißen zu wollen und alle Weltprobleme zu lösen, führt nur auf die Abwärtsspirale Richtung Scheitern und Burnout.

Zugleich aber ist der geweitete Blick nötig, um immer wieder zu bedenken, ob die eigenen Ideen, Vorschläge und Forderungen nicht vielleicht auf anderen Feldern kontraproduktiv sind. Glücklicherweise ist es jedoch so, dass viele Maßnahmen gleich in mehrerlei Hinsicht helfen, also zugleich sinnvoll sind gegen Klimakrise und Artensterben.

Die Krisen neben der Klimakrise: Artensterben …

…und globale Ungleichheit

Ein weiteres Grundproblem der Welt liegt nicht im Umgang der Menschheit mit der Natur, sondern im Umgang der Menschen miteinander. Schon im lokalen und nationalen Maßstab zeigen sich beschämende Ungleichheiten, etwa in den geringeren Chancen von Kindern aus sogenannten bildungsfernen Milieus oder Familien mit Migrationshintergrund in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Global betrachtet sind die Ungerechtigkeiten noch viel gewaltiger. Während die Wohlhabenden in den Industrieländern immer mehr Reichtum anhäufen, hungerten 2020 laut Welternährungsorganisation (FAO) etwa 770 Millionen Menschen – 18 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Fast 150 Millionen Kinder unter fünf Jahren blieben in ihrem Wachstum zurück, weil sie nicht genug zu essen bekamen. 3,6 Milliarden Menschen – fast die Hälfte der Menschheit – hatten der Meteorologischen Weltorganisation (WMO) zufolge 2018 keinen gesicherten Zugang zu sauberem Trinkwasser.

Zudem gilt gerade in der Klimakrise, dass die größten Verursacher in der Regel nicht die größten Lasten zu tragen haben. Während die Erderhitzung viele Industrienationen zunächst vergleichsweise milde treffen dürfte, sind Staaten mit geringen Treibhausgasemissionen bereits mit existenziellen Katastrophen konfrontiert. Der Tagesspiegel hat dies in einem ausführlichen Artikel mit interaktiven Grafiken sehr anschaulich dargestellt.

Gerade dies Staaten jedoch haben zum Beispiel bei internationalen Klimaverhandlungen am wenigsten zu sagen, ergab 2019 eine Auswertung des Instituts für Transformative Nachhaltigkeitsstudien (IASS) in Potsdam. „Die Klimakrise zerstört die Menschenrechte derjenigen, die am wenigsten dafür verantwortlich sind“, brachte es im Herbst 2021 ein Gastbeitrag im britischen Guardian auf den Punkt.

… und globale Ungleichheit

Mögliche Leitbilder: Doughnut-Ökonomie …

Will man im Angesicht all dessen nicht irre werden, will man die eigene Arbeit nicht immer wieder anhand einer sich ständig verlängernden Liste einzelner Probleme überprüfen müssen, dann hilft ein überzeugendes Leitbild. Das gilt für individuelles Handeln ebenso wie für politisches Agieren und auch die Klimakommunikation. Dieses Leitbild muss das Engagement gegen die Klimakrise, für Lösungsansätze und eine nachhaltige Zukunft – und die Kommunikation darüber – einbetten in ein Gesamtkonzept, wo es mit der Welt hingehen soll.

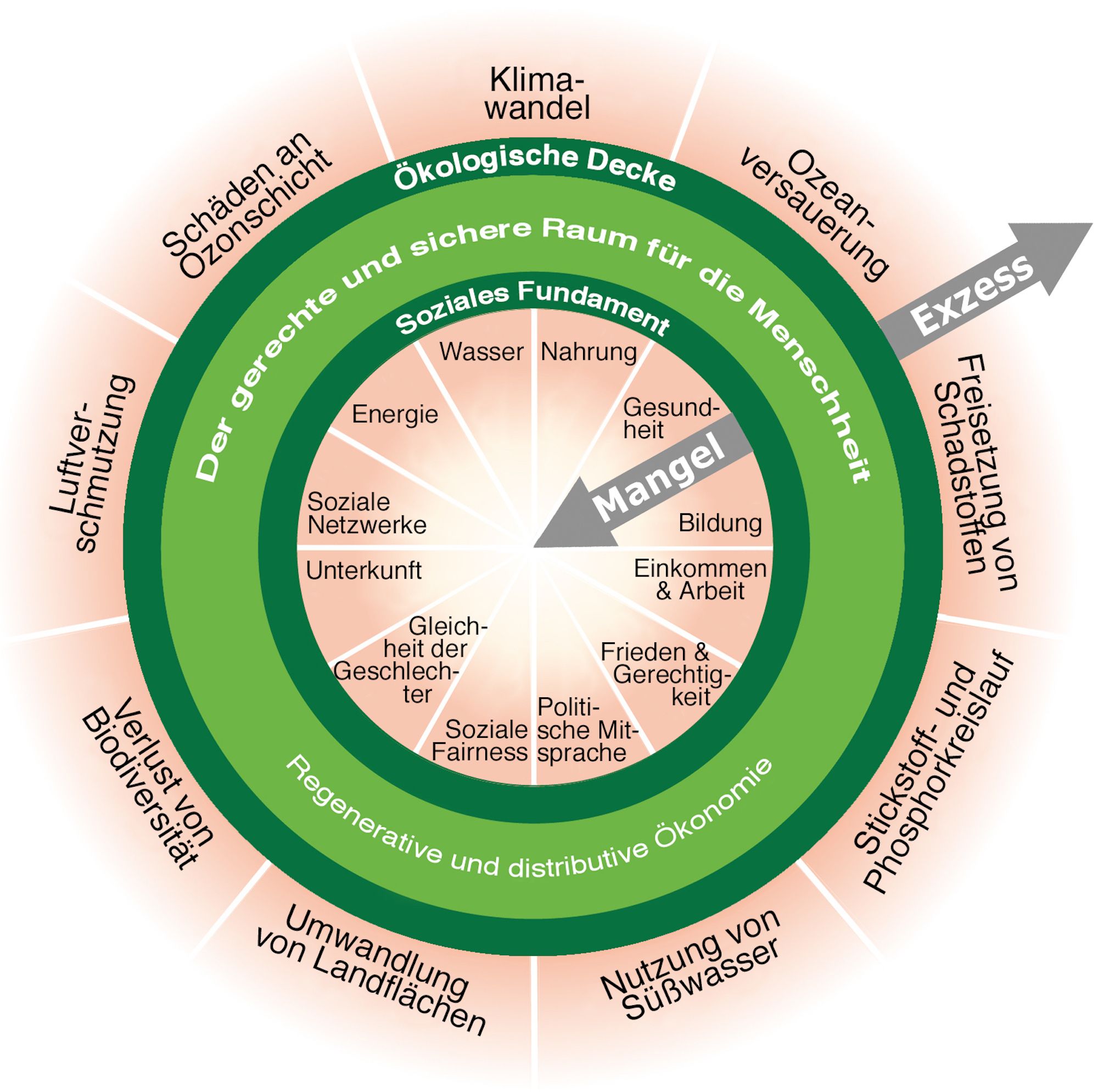

Zum Abschluss dieses Handbuchs zwei Vorschläge hierfür. Der erste ist ein ökonomisches Konzept, das die britische Wirtschaftswissenschaftlerin Kate Raworth entworfen hat. Es vereint zwei zentrale Gedanken:

- Einerseits müssen für ein Leben in Würde eine Reihe von Grundvoraussetzungen erfüllt sein. Dazu gehören für alle Menschen Wasser und Nahrung, aber auch Gesundheit, Unterkunft, die Versorgung mit Energie und politische Mitsprache. Raworth nennt dies das soziale Fundament, das die Ökonomie bereitstellen müsste. Sie bezieht sich dabei vor allem auf die Nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen, die SDGs.

- Andererseits darf die Menschheit die „planetaren Grenzen“ nicht überschreiten, wie sie etwa vom Stockholm Resilience Center und dem jetzigen Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, Johan Rockström, definiert wurden. Deshalb muss die Menschheit dort auf Wachstum und Wohlstand verzichten, wo zum Beispiel die Kreisläufe von Kohlenstoff, Stickstoff und Phosphor bereits aus dem Lot geraten sind, wo die Biodiversität schwindet, wo Land und Luft verschmutzt sind und die Weltmeere sauer werden. Eine ökologische Decke begrenzt damit das wirtschaftliche Handeln der Menschheit.

Zwischen sozialem Fundament und ökologischer Decke gibt es aber viel Raum zur Entwicklung, in dem sich die Menschheit sicher bewegen und ihre Ressourcen gerecht verteilen kann. Dieses Leitbild heißt Doughnut-Ökonomie, weil sich die einzelnen Elemente gut als Sektoren zweier Kreise darstellen lassen: innen die Bedingungen eines Lebens in Würde, außen die planetaren Grenzen. Der Ring, der dazwischen entsteht, erinnert an die beliebten Doughnuts oder Donuts:

Ihr Konzept beschreibt Raworth in einem Buch, das auch in deutscher Übersetzung vorliegt. Grafik: © Doughnut Economics, own work; dt. Übersetzung: C. Schrader, CC-BY-SA-4.0

Soweit die Theorie, in der Praxis jedoch schaffen es viele Länder nicht, das soziale Fundament für ihre Bürger:innen bereitzustellen – andere Staaten, beispielsweise die Länder Mitteleuropas, haben an vielen Punkten längst die ökologische Decke durchstoßen. Eine Weltwirtschaft, die auf dem Leitbild der Doughnut-Ökonomie basiert, muss jedenfalls Mangel auf der einen Seite und Exzess auf der anderen ansprechen und beheben, Wohlstand umverteilen und generell von einer ausbeuterischen auf eine regenerative Ökonomie umschalten. Das ist natürlich kein einfaches Projekt, aber eine Vision, die die größten Probleme der Welt unter einer Perspektive zusammenbringt und – siehe oben – einen übergreifenden Orientierungsrahmen bietet für das eigene Klima(kommunikations)engagement.

Doughnut-Ökonomie

… und Interbeing: Verbinden statt trennen

Ein zweites Leitbild könnten die Gedanken von Charles Eisenstein sein. Der US-amerikanische Philosoph und Buchautor versucht, die möglichen Zielkonflikte von Armutsbekämpfung, Klima- und Artenschutz aufzulösen, indem er einen veränderten Blickwinkel vorschlägt. Er hat kürzlich das Buch Klima. Eine neue Perspektive veröffentlicht.

Als gemeinsame Ursache der vielen Probleme macht Eisenstein die historisch gewachsene Vorstellung von Trennung aus – sowohl zwischen verschiedenen Gruppen von Menschen, vor allem aber zwischen Menschheit und Natur. Aus letzterer leiten Menschen zum Beispiel bis heute die Erlaubnis ab, ihr eigenes Wohlergehen auf Kosten von etwas zu maximieren, das sie Umwelt nennen. Im sogenannten christlichen Abendland spielt dabei die vermeintlich göttliche Maßgabe „Macht euch die Erde untertan“ aus der Schöpfungsgeschichte der Bibel eine wichtige Rolle. (Übrigens geben neuere Bibelübersetzungen die Passage längst anders wieder.)

Doch so geht es nicht weiter, ist Eisenstein überzeugt:

„Klimawandel bedeutet im Kern, dass wir am Ende einer Ära angekommen sind. Wir sind am Ende des Zeitalters der Separation.“

An dessen Stelle solle eine neue Epoche treten, deren Leitbegriff „Interbeing“ ist – das Wort könnte man mit „Mit-Sein“ oder „Aufeinander-bezogen-Sein“ übersetzen. Demnach sind alle Lebewesen und die Ökosysteme dieses Planeten in einem dichten Netz von Beziehungen verknüpft und wechselseitig voneinander abhängig. „Die Welt ist ein Teil von mir, so wie ich ein Teil von ihr bin. Was der Welt geschieht, geschieht in gewissem Sinne auch mir“, schreibt Eisenstein.

Unter diesem Blickwinkel fällt nicht nur die Trennung zwischen Biodiversitäts- und Klimakrise weg, auch die ungerechte Verteilung von Lebenschancen und Wohlstand wird dann zum Element der allgemeinen Interbeing-Krise. Sie lässt sich dem Philosophen zufolge nur im Ganzen lösen, nicht sequentiell und in Teilen, besonders wenn diese sozusagen als Konkurrenten um Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit oder der Politik buhlen müssen.

Mehr Details zu diesem und den anderen vorgestellten Konzepten in der ausführlichen Version dieses Kapitels – Sie können es hier kostenlos als PDF-Datei herunterladen.

Interbeing – Verbinden statt trennen

Optimistisch und fokussiert bleiben

Denken wir die Ideen von Kate Raworth oder Charles Eisenstein weiter, dann könnte der Eindruck entstehen, als habe sich das Problem, an dem Klimaaktive arbeiten, gerade potenziert, als sei das zu Leistende schier unerreichbar. Man kann es aber auch genau andersherum betrachten: Wer sich in einem solchen Leitbild verortet, der trägt mit seinem individuellen Tun zu einer umfassenden Lösung bei.

Eisenstein zufolge kann sich Jede:r auf das konzentrieren, was ihm oder ihr ganz persönlich als dringendster Aspekt erscheint. Niemand muss ein schlechtes Gewissen haben, weil andere Probleme liegenbleiben. Wer sich etwa gegen Krieg engagiert, tut auch etwas gegen die Klimakrise; wer Impfstoffe für Afrika einfordert, schützt damit die Biodiversität. „Wir können darauf vertrauen“, formulierte es Eisenstein in einem Vortrag, „dass uns unsere Sorge um den Planeten zur richtigen Handlung ruft.“

Ein derartiges Leitbild kann also dabei helfen, optimistisch und fokussiert zu bleiben, wenn die Herausforderungen zu groß erscheinen. In solchen Situationen des Zweifels hilft es, einen Schritt nach dem anderen zu gehen und sich auf das zu konzentrieren, was unmittelbar vor einem liegt. In diesem Sinne äußerte sich auch Eckardt Heukamp, einer der letzten Bauern, die sich im rheinischen Braunkohlerevier gegen die heranrückenden Abraumbagger stemmen: „Wir können hier nicht die Welt retten“, sagt er der Süddeutschen Zeitung. „Aber wir können damit anfangen.“

Übrigens …

Dieses Nachwort gibt es – wie alle Kapitel – in jeweils zwei Fassungen:

- Einmal kurz und kompakt, wie Sie es hier gerade lesen (als Online-Version mit interaktiven Übungen).

- Daneben gibt es von jedem Kapitel auch eine ausführliche Fassung im PDF-Format zum Herunterladen. Diese enthält mehr Details und Hintergründe und teils andere Übungen.