- Inhaltsverzeichnis

- Über das Projekt

- Einleitung

- I: VOR-DENKEN

- II: VORBEREITEN

- III: Showtime

- 8. Mach‘ den Klimawandel konkret

- 9. Bleibe positiv – sowohl im Ton wie im Inhalt

- 10. Zeige Handlungsoptionen und Lösungen auf

- 11. Erzähle Geschichten

- 12. Nutze Bilder – aber wähle sie mit Bedacht aus

- 13. Du musst nicht immer reden: Spiele, Kunst, Literatur und Humor

- 14. Überlege genau, wie Du mit Emotionen umgehst

- 15. Meide Katastrophismus

- 16. Benutze Vergleiche mit der Corona-Krise sparsam und zielgenau

- 17. Vorsicht mit umstrittenen Methoden

- 18. Meide Wissenschaftsjargon

- 19. Gehe richtig mit Zweifeln und Falschinformationen um

- 20. Erwarte Trauer, und lasse sie zu

- IV: NACH-DENKEN

- Nachwort: Klimakommunikation (allein) genügt nicht

- Download Handbuch

- Impressum

- Inhaltsverzeichnis

- Über das Projekt

- Einleitung

- I: VOR-DENKEN

- II: VORBEREITEN

- III: Showtime

- 8. Mach‘ den Klimawandel konkret

- 9. Bleibe positiv – sowohl im Ton wie im Inhalt

- 10. Zeige Handlungsoptionen und Lösungen auf

- 11. Erzähle Geschichten

- 12. Nutze Bilder – aber wähle sie mit Bedacht aus

- 13. Du musst nicht immer reden: Spiele, Kunst, Literatur und Humor

- 14. Überlege genau, wie Du mit Emotionen umgehst

- 15. Meide Katastrophismus

- 16. Benutze Vergleiche mit der Corona-Krise sparsam und zielgenau

- 17. Vorsicht mit umstrittenen Methoden

- 18. Meide Wissenschaftsjargon

- 19. Gehe richtig mit Zweifeln und Falschinformationen um

- 20. Erwarte Trauer, und lasse sie zu

- IV: NACH-DENKEN

- Nachwort: Klimakommunikation (allein) genügt nicht

- Download Handbuch

- Impressum

18. Meide Wissenschaftsjargon

Zum Textabschnitt springen:

Viele Begriffe werden in Wissenschaft und Umgangssprache sehr unterschiedlich verwendet. Für Forschende ist zum Beispiel die Angabe von „Konfidenz-Intervallen“ oder „Standard-Abweichungen“ eine selbstverständliche Qualitätsangabe für gesichertes Wissen, doch Laien können mit solchen und vielen anderen Begriffen nichts anfangen. In diesem Kapitel finden Sie viele Hilfen, um wissenschaftliche Fakten alltagstauglich zu kommunizieren.

„Ungewissheit ist ein Fakt, und Fakten sind ungewiss.“ Mit diesen Worten hat es die Wissenschaftshistorikerin Naomi Oreskes von der Harvard University im Titel eines Aufsatzes auf den Punkt gebracht: Unvollständiges Wissen ist in der akademischen Welt etwas vollkommen Normales und der Umgang mit verschiedenen Graden von Gewissheit in der (empirischen) Forschung absolut Routine. Doch sobald Wissenschaft die Fachwelt verlässt, ist Ungewissheit ein Einfallstor für Missverständnisse, Ablehnung und Manipulation.

Für die Kommunikation zum Klimawandel bedeutet das: Glaubwürdigkeit und Wirkung muss sie sich im sozialen Raum erarbeiten (siehe dazu die Kapitel 2, 3, 4 und 5). Wissenschaftliche Angaben bekommen in der allgemeinen Öffentlichkeit nicht dadurch mehr Aussagekraft, dass ihre Qualität nach wissenschaftlichen Maßstäben zunimmt. Das bedeutet: Man kann sich als Forscher:in nicht von öffentlicher Kritik an Ergebnissen dadurch befreien, dass man die wissenschaftliche Arbeit noch ein bisschen besser macht.

Denn wenn jemandem die politischen Implikationen von wissenschaftlichen Ergebnissen nicht passen, dann kann sie oder er Äußerungen von Forscher:innen gegenüber der breiten Öffentlichkeit leicht und ziemlich wirkungsvoll karikieren oder verächtlich machen: Es genügt oft, auf Ungewissheiten zu verweisen (die, siehe oben, in der Forschung praktisch unvermeidlich sind). Solche Angriffe werden „SCAM“ genannt. Das Kürzel steht für „scientific certainty argumentation method“, zu Deutsch: „Argumentationsmethode, die auf wissenschaftliche Gewissheit abzielt“; gleichzeitig bedeutet das Wort „scam“ im Englischen „Schwindel“ oder „Betrug“.

(Mehr Detail zur SCAM-Strategie finden Sie in der Langversion dieses Kapitel – Sie können es hier als pdf-Datei herunterladen.)

Selbst wenn kein böser Wille im Spiel ist, löst die (wissenschaftlich übliche) Angabe von „Wertemargen“ oder „Vertrauensintervallen“, von „Schwankungsbreiten“ oder „Standardabweichungen“ beim breiten Publikum oft psychologische Mechanismen und kognitive Fehlschaltungen aus.

Ungewissheit führt bei Menschen zu Wunschdenken, so Ezra Markowitz und Azim Shariff (University of Oregon) in einem Aufsatz in Nature Climate Change. „Je weniger bestimmt und unwiderlegbar die Schlussfolgerungen [der Forschung], desto mehr Spielraum haben die Leute, unvernünftig optimistische Ergebnisse herauszulesen.“ Möglichst solche Ergebnisse natürlich, die das Festhalten am Gewohnten wie eine rationale Entscheidung aussehen lassen.

Dabei wäre es grundfalsch – in der Klimakrise wie bei vielen anderen Themen – mit Verweis auf unvollständiges Wissen nicht zu handeln. Denn wie es Chris Russill von der Carleton University auf den Punkt bringt:

„Sicheres Wissen einzufordern, bevor man sich zum Handeln gegen den Klimawandel entscheidet, bedeutet oft, sich zu entscheiden, nicht zu handeln.“

Die Wahrheit über Ungewissheit

Man kann gar nicht genug betonen, dass Ungewissheit nicht Ausdruck eines Mangels ist, sondern ein selbstbewusstes Statement von Stärke. „Ungewissheit ist keine Feindin der Klimawissenschaft, die besiegt werden muss – sie ist ein Antrieb, der die Forschung voranbringt“, heißt es im Uncertainty Handbook von Adam Corner, Stephan Lewandowsky, Mary Phillips und Olga Roberts. (Das Buch gibt praktische Tipps für das Kommunizieren wissenschaftlicher Ungewissheit und liegt in mehreren Sprachen vor.)

Es ist jedenfalls eine wissenschaftliche Leistung, sich selbst und der ganzen (Fach-)Welt bekanntgeben zu können, wie genau man etwas weiß. Und wo die Quellen mangelnder Präzision liegen, so dass zielgerichtet für Fortschritt gesorgt werden kann. Eigentlich müsste man beim Wissen statt von „Sicherheit“ also eher von „Genauigkeit“ sprechen. Manche Formulierungen von Fachleuten nehmen das auch auf: Ein „Vertrauensintervall“ („confidence interval“) zum Beispiel gibt an, dass der tatsächliche Wert eines Parameters mit typischerweise 95-prozentiger Wahrscheinlichkeit (also fast sicher) innerhalb der angegebenen Spanne liegt. Als Expert:in kann man mit solchen Angaben ziemlich viel anfangen.

Doch auch im alltäglichen Leben haben wir alle ständig mit Ungewissheit zu tun – und gehen damit selbstverständlich um, treffen Entscheidungen: Wir wissen schlicht nicht, ob wir in drei Jahren noch mit dem Menschen zusammenleben wollen oder können, in den wir uns gestern verliebt haben. Wir willigen in eine Operation ein, auch wenn die Diagnose nicht hundertprozentig feststeht. Kein Mensch würde auf die Idee kommen, nicht über das Rentensystem in 20 Jahren nachzudenken, bloß weil nicht alle Einflussfaktoren bis auf die Nachkommastelle genau bekannt sind.

Von der Klimaforschung jedoch haben Gesellschaft, Politik und Medien lange Zeit verlangt, sie müsse immer noch etwas mehr und bessere, wenn nicht gar perfekte Daten liefern – denn erst dann könne man reagieren. Diese Haltung ist nicht nur inkonsequent, sondern auch gefährlich.

Gewisse Ungewissheiten als Anlass zum Abwarten darzustellen, ist eine erprobte Taktik von Interessenvertreter:innen, die zum Beispiel noch ihr Erdöl oder -gas oder Kohle zu Geld machen wollen. Darüber hinaus ist es aber sehr menschlich, weil die Verhaltensweisen, die zugunsten des Klimaschutz‘ geändert werden sollen, liebgewonnene Praktiken des Alltags sind. Da braucht es in den Augen vieler Menschen eben besonders gute Belege, bis man sie in Frage stellt.

Frames

Verschiedene Arten von Ungewissheit

Verschiedene Arten von Ungewissheit

Für Laien ist es wichtig zu verstehen, dass Ungewissheit nicht gleich Ungewissheit ist. Oft verbergen sich zum Beispiel hinter den Angaben zu Ergebnissen von Klimamodellen mehrere Arten von Ungewissheit, die unterscheidbare Ursachen und Folgen haben – aber von Nichtfachleuten schnell verwechselt werden.

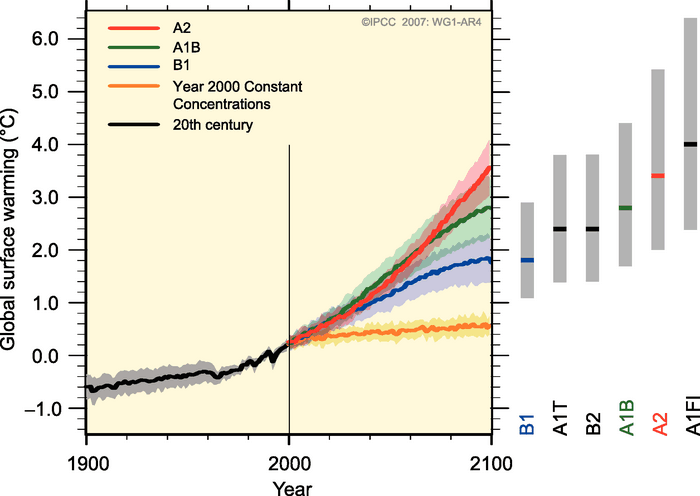

Ein Beispiel dafür beleuchtet eine Studie von einem Team um Reto Knutti von der ETH Zürich. Das Forschungsteam legte Abgeordneten, Kommunikationsfachleuten und Personen mit akademischen Titeln außerhalb der Klimaforschung eine zentrale Grafik aus dem Vierten IPCC-Sachstandsbericht von 2007 vor. Daraus waren Informationen über mögliche weitere Verläufe der Erderhitzung bis 2100 abzulesen. Es war diese hier:

Quelle: IPCC 2007, AR4, WG1, SPM

Viele Probanden lasen aus den farbigen Linien dieser Grafik heraus, der IPCC erwarte einen Temperaturanstieg zwischen 0,4 und 4,2 Grad Celsius bis 2100. Eine solch breite Spanne klingt natürlich, als enthalte die Grafik kaum nutzbare Information. Man muss schon genauer hingucken, um die beiden enthaltenen Arten von Ungewissheit unterscheiden zu können.

Da sind zum einen die vier farbigen Kurven in der rechten Hälfte der gelbunterlegten Grafik. Sie stehen für vier grundsätzlich verschiedene Szenarien, wie die Menschheit auf den Klimawandel reagiert (und wie es dann mit der Temperatur auf der Erde weitergeht): von der theoretischen Möglichkeit, die Staaten hätten im Jahr 2000 alle Emissionen beendet (unterste, hellorange Linie) bis zu einer Welt mit großem, ungleichem Wirtschafts- und Emissionswachstum (oberste, rote Kurve). Hier handelt es sich also um eine Ungewissheit außerhalb des Einflussbereichs der Forscher:innen. Zum anderen sieht man in der Grafik um die farbigen Linien herum jeweils etwas blassere Farbbänder. Dies ist Ungewissheit, die aus der Forschung herrührt, etwa aus Ungenauigkeiten in den Modellberechnungen. Sie bezieht sich aber jeweils nur auf die einzelnen Szenarien.

Bei den Gesprächen, die Knuttis Team über die Grafik führte, zeigte sich schnell, dass nur wenige Betrachter die Unterschiede zwischen den verschiedenen Arten der Ungewissheit begriffen. Oft verwechselten oder vermischten die Probanden beide Arten, und das führte in der Regel dazu, dass sie den Einfluss der Menschheit, die ihre sozio-ökonomische Zukunft ja noch wählen kann, drastisch unterschätzten. Die breite Gesamtspanne der möglichen Erhitzung von 0,4 bis 4,2 Grad bedeutet ja eigentlich, dass die Menschheit noch sehr viel tun kann – diese Ungewissheit ist also strenggenommen Grund zu Optimismus. Laien leiteten jedoch aus der Grafik häufig eine große Unklarheit über den Klimawandel ab. Dann liegt es oft nahe, fatalistisch oder entmutigt zu reagieren.

Der Soziologe Ortwin Renn, Direktor am Institut für Transformative Nachhaltigkeitsstudien (IASS) in Potsdam, hat fünf Arten von Ungewissheit unterschieden:

- Variabilität der individuellen Reaktion auf gleiche Stimuli (etwa in der Medizin, wo Menschen unterschiedlich auf Medikamente ansprechen);

- statistische Schwankungen, wenn man ein Ergebnis mithilfe einer Stichprobe bestimmt (zum Beispiel bei der repräsentativen Wahlprognose, für die nur 1000 Menschen befragt werden);

- Unbestimmtheit, wie die Beziehung von Ursache und Wirkung ist (ist es eine direkte Kausalität, ist der Zusammenhang linear, exponentiell oder chaotisch?);

- Grenzen der Modelle, bei denen die Präzision unter der Vereinfachung leidet (zum Beispiel beim längerfristigen Wetterbericht);

- Nichtwissenkönnen (wie eben bei der Frage, wie die Menschheit in den kommenden Jahrzehnten auf die Klimakrise reagieren wird).

Diese fünf Arten von Ungewissheit haben jeweils eigene Folgen. Auch die Möglichkeiten, sie zu verringern, unterscheiden sich. Bei den ersten beiden kann man mehr Aufwand treiben und statistische Verfahren anwenden, bei der dritten nach Naturgesetzen suchen. Nummer vier und fünf lassen sich zwar beschreiben und vielleicht quantifizieren, aber nicht abschalten.

Vom Selbstbewusstsein der Wissenschaft, wo Angaben zur Ungewissheit als Qualitätsmerkmal gelten, können wir uns in der Kommunikation übrigens auch etwas abgucken: Wir müssen nicht darauf beharren, die Klimakrise trotz unvollständiger Informationen als zentrales Thema zu behandeln – wir können aus gutem Grunde argumentieren, gerade deshalb müssten wir dringend etwas dagegen tun. „Ungewissheit kann eine Form von handlungsrelevantem Wissen sein“, schreiben Stephan Lewandowsky, Psychologe an der Universität Bristol, und zwei Kollegen in einem Beitrag für die Philosophical Transactions der Royal Society. Und weiter:

„Wir wissen mit großer Gewissheit, dass der Klimawandel wegen seiner Ungewissheit ein Problem ist, das wir ernst nehmen müssen.“

Es mag auf den ersten Blick paradox klingen, aber Ungewissheit verringert nicht die Notwendigkeit zu handeln – sondern erhöht sie. Denn sind die genauen Folgen des Klimawandels ungewiss, dann kann man ja auch nicht mit Gewissheit sagen, dass irgendetwas ganz Schlimmes nicht passieren wird.

Mehr Details zu diesem Punkt und anderen Aspekten von Ungewissheit finden Sie in der Langversion dieses Kapitel – Sie können es hier als pdf-Datei herunterladen.

Konkrete Tipps

Folgende Ratschläge entstammen der Broschüre Ungewissheit gekonnt vermitteln, die Stephan Lewandowsky unter anderem mit Mitarbeiter:innen der britischen Organisation Climate Outreach geschrieben hat. Einige lehnen sich auch an einen Überblick über die Methoden besserer Kommunikation von Ungewissheit und deren Wirkung an, den ein Team um Astrid Kause vom Berliner Max-Planck-Institut für Bildungsforschung veröffentlicht hat.

1. Beginnen Sie mit dem, was Sie wissen.

Die Sitten in der Wissenschaft und deren Wertschätzung für Angaben zur Ungewissheit verleiten viele Forscher:innen zu verqueren Sätzen. Sie zählen erst einmal alle möglichen Einschränkungen und Vorbehalte auf, die man gegen ihre Aussage vorbringen könnte, bevor sie diese Aussage überhaupt präsentieren. Hingegen erwähnen sie längst unstrittige Grundlagen und frühere Erkenntnisse eigentlich überhaupt nicht mehr. Beim Klimawandel sind diese aber fürs Publikum oft der Kern der Botschaft: Ja, es gibt den menschengemachten Klimawandel, und er ist zum Beispiel schon dabei, die Wettermuster in Deutschland, Österreich und der Schweiz gründlich durcheinanderzubringen. Dass da am Rande dieses Bildes noch Details geklärt werden, ist wichtig für die Forschung – aber für die notwendige Klimapolitik vollkommen egal.

Daher sollte man, wenn man zum Beispiel über Extremwetter spricht, nicht sagen: „Zum Zusammenhang von Extremwettern und Klimawandel wird noch intensiv geforscht. Ein einzelnes Wetterereignis kann nicht auf den Klimawandel zurückgeführt werden.“ Sondern besser: „Der Klimawandel führt dazu, dass Extremwetter häufiger und intensiver werden. Die aktuellen Überflutungen bestätigen, was die Wissenschaft schon lange prognostiziert hat.“

2. Betonen Sie den wissenschaftlichen Konsens.

Das ist eine logische Folge aus dem vorigen Punkt: Bei vielen Entscheidungen im Klimaschutz sind nur die Basisfakten zum Klimawandel relevant – und bei denen besteht in der Wissenschaft praktisch vollkommene Einigkeit. Alle nationalen Akademien stimmen zu, praktisch alle Kimaforscher:innen sind an Bord, und Studien, die nicht die Menschheit als Verursacher der Klimakrise sehen, muss man mit dem Mikroskop suchen. Die Fachaufsätze, die man dann findet, sind in der Regel auch längst widerlegt. (Mehr zum Konsens in Kapitel 19)

3. Wenn etwas ungewiss sein muss, dann eher das „Wann“ als das „Was“ oder „Wieviel“.

Die Art der Formulierung eines wissenschaftlichen Befundes kann die Wirkung verstärken. Dieser Ratschlag beruht auf einer Studie von Stephan Lewandowsky und Timothy Ballard (University of Bristol). Sie verglichen die Wirkung von zwei verschiedenen Arten, über denselben wissenschaftlichen Befund zu sprechen. Version 1: „Es ist extrem wahrscheinlich, dass bis zum Jahr 2065 die Erdmitteltemperatur zwischen 1,6 und 2,4° C steigt, und 2° C ist der mittlere Schätzwert.“ Version 2: „Es ist extrem wahrscheinlich, dass die Erdmitteltemperatur um mindestens 2° C steigt, und dies wird zwischen 2054 und 2083 eintreten.“

Das Ergebnis: Bei Version 2 nahmen die Versuchspersonen das Problem eindeutig ernster – und hatten auch eher das Gefühl, Staat und Geschäftswelt müssten etwas dagegen unternehmen. Das Umformulieren habe die Probanden gezwungen, sich auf ein bestimmtes Ausmaß der Klimakrise zu konzentrieren, stellten die Forscher fest. Ungewiss war dann nur noch, ob es früher oder später erreicht wurde (hier ist eine Zusammenfassung der Studie in einem klimafakten.de-Artikel).

Auch der Ratgeber des Forschungszentrums für Umweltverhalten (CRED) an der Columbia University in New York drängt dazu, etwa beim Sprechen über künftige Stürme oder andere Extremereignisse die möglichen Auswirkungen klar und eindeutig zu beschreiben. Die Frage, wann das passiert, ob nächstes Jahr oder später, ist demgegenüber ja tatsächlich zweitrangig.

4. Sprechen Sie eher über „Risiko“ als über „Ungewissheit“.

Beim Wort „Risiko“ kommen Menschen fast automatisch in den Bedeutungsrahmen der Medizin, der Sicherheitspolitik oder vor allem von Versicherungen. In all diesen Bereichen geht es darum, Vorsorge für Ereignisse zu treffen, die eintreten können, aber nicht eintreten müssen. Und die meisten Menschen haben eine gute Vorstellung davon, welchen Risiken sie eingehen möchten und was es bedeutet, sich abzusichern.

Durch diesen Wechsel der Perspektive kommt man auch weg von der Angst, Klimaschutz bedeute einen Angriff auf den gewohnten Alltag – im Gegenteil, es geht ja darum, ein stabiles Klima und damit die Möglichkeit eines ruhigen, sicheren Lebens zu wahren.

5. Machen Sie deutlich, über welche Art von Ungewissheit Sie sprechen.

Das beginnt mit einer Analyse, in welchem Bereich das Wissen unvollständig ist. Die erwähnte Lewandowsky-Broschüre unterscheidet hier zwischen Ursachen, Auswirkungen und der Politik des Klimawandels. Wenn Sie sich an die Umfrage zur IPCC-Grafik oben erinnern: Dort verwechselten oder vermischten viele Teilnehmer:innen Angaben zu Auswirkungen (Temperatursteigerung) und Politik (Szenarien der sozio-ökonomischen Entwicklung).

Und stellen Sie insgesamt klar: Keine Form der Ungewissheit bedeutet auch nur im Ansatz, dass die Klimakrise nicht zu lösen sei, weil wir etwa nicht wüssten, was zu tun sei.

6. Steuern Sie die Erwartungen Ihrer Zielgruppe.

Das bedeutet vor allem, dass die Menschen im Publikum Ungewissheit nicht als Hindernis für eine (effektive) Reaktion auf die Klimakrise sehen. Benutzen Sie dafür Analogien zum Alltag, etwa zur Medizin: Was bedeutet da die Angabe, dass eine Impfung zu 85 Prozent vor einer schweren Erkrankung durch das Corona-Virus schützt? Soll man besser auf 95 Prozent warten – und bis dahin gar nichts tun?

Oder wie interpretiert man die klar bewiesene Tatsache, dass Zigaretten das Risiko von Lungenkrebs drastisch erhöhen? Hier ist die Evidenz etwa so stark wie beim Klimawandel. Kann die Evidenz durch einen einzelnen Kettenraucher widerlegt werden, der 90 Jahre alt geworden ist? Widerlegt demnach ein einzelner kalter Winter die menschengemachte Erderhitzung?

Wir Menschen, können Sie außerdem sagen, treffen ständig Entscheidungen auf der Basis unvollständigen Wissens und nutzen dabei die besten zur Verfügung stehenden Informationen. Genau dabei hilft die Wissenschaft, und zwar auch dadurch, dass sie die Qualität der Informationen angibt.

7. Sprechen Sie aus, dass Ungewissheit politisch missbraucht wird.

Das könnte eigentlich Teil des vorherigen Ratschlags zu Erwartungen des Publikums sein, verdient aber eine gesonderte Erwähnung. Sie können zum Beispiel die Sache mit dem Wunschdenken und dem Nicht-ernst-Nehmen als menschliche Eigenschaft darstellen (die Sie selbst auch haben), um dann zu erklären, dass diese Schwäche von Lobbyorganisationen gezielt und psychologisch geschickt ausgenutzt wird.

Diese Strategie, nämlich die Tricks der „Gegenseite“ aufzudecken, wird im kommenden Kapitel 19 noch zur „Impfung“ erweitert.

8. Bedenken Sie die unterschiedliche Reaktion auf Verlust und Gewinn.

Ungewissheit wird eher toleriert, wenn es um einen positiv formulierten Satz geht, der von möglichen Erfolgen oder zumindest von ausbleibenden Schäden handelt, als umgekehrt. Eine Studie aus dem Jahr 2011 von einem Team der Universität Exeter demonstrierte das: Hier las eine Versuchsgruppe von ernsten Klimafolgen, die mit 80-prozentiger Wahrscheinlichkeit eintreten, eine zweite von der 20-prozentigen Wahrscheinlichkeit, dass sich die Probleme noch vermeiden lassen. Mathematisch waren beiden Aussagen identisch, auch das Niveau der Ungewissheit war gleich. Aber durch die negativ formulierten Informationen zum Klimawandel ließen sich die Probanden entmutigen und eher von ihren Plänen abbringen, umweltfreundlich zu handeln. Die Befragten mit den positiven Aussagen äußerten vermehrt die Absicht, in ihrem Alltag etwas zum Klimaschutz beizutragen oder entsprechende politische Initiativen zu unterstützen.

Der Hintergrund dieser Empfehlung ist der unterschiedliche Umgang mit Gewinn und Verlust, den wir in Kapitel 2 kennengelernt haben. Klassischen Experimenten zufolge akzeptieren Menschen zum Beispiel eher einen chirurgischen Eingriff, den sie mit 90-prozentiger Chance überleben, als eine Operation, bei der sie ein Risiko von 10 Prozent haben, zu sterben.

Falls Ihnen in der Kommunikation eine solche Umformulierung, ein „Umdrehen“ der Fakten, unredlich erscheint, nennen Sie beide Fälle, auch wenn das strenggenommen redundante Aussagen sind.

9. Achten Sie auf die Formulierung bei Wahrscheinlichkeiten:

Sagen Sie, wenn möglich, eher „wahrscheinlich“ als „unwahrscheinlich“ und vermeiden Sie insbesondere doppelte Verneinungen wie „nicht unwahrscheinlich“. Geben Sie zu dem Wort auch eine Prozentzahl an. Der IPCC hat zum Beispiel für seine Reports eine „geeichte Sprache“ eingeführt, wonach „wahrscheinlich“ 66 bis 100 Prozent bedeutet und „sehr wahrscheinlich“ 90 bis 100 Prozent. Hören Menschen jedoch nur die Worte, haben Studien gezeigt, dann vermuten sie dahinter viel niedrigere Zahlen als eigentlich gemeint sind. Das gilt womöglich vor allem bei geringen Wahrscheinlichkeiten: Hören Menschen das Wort „unwahrscheinlich“ oder den Ausdruck „mit geringer Wahrscheinlichkeit“, dann klingt das in vielen Ohren eher wie eine Wahrscheinlichkeit von wenigen Prozent – beim IPCC hingegen bedeutet der Terminus immerhin eine bis zu 33-prozentige Wahrscheinlichkeit. Das könne, warnt ein Bericht des Tyndall Centre, zu einer ernsten Unterschätzung realer Gefahren führen.

Versuchen Sie deshalb, Prozentangaben nicht nur explizit zu machen, sondern möglichst auch zu übersetzen – denn viele Menschen können sich unter Zahlen nicht recht etwas vorstellen. Geht es etwa um eine jährliche Dürrewahrscheinlichkeit von 20 Prozent, sagen Sie besser, in einem von fünf Jahren werde es eine Dürre geben.

10. Lassen Sie Menschen mit Angaben zu Ungewissheit nicht allein.

In einer Gruppendiskussion können Sie mithilfe einiger Fragen vorab klären, wie die Mitglieder mit Prozentzahlen etc. umgehen. Dem Publikum selbst gelingt es als Gemeinschaft offenbar auch besser, auf Fälle unvollständiger Information zu reagieren, Fragen zu klären und Ideen zu entwickeln, als wenn jede:r allein drauf blickt.

—————

Nudging in Experiment und Alltag

Wie Fachbegriffe missverstanden werden

Der Ausdruck „falsche Freunde“ oder „false friends“ wird gern im Englisch-Unterricht benutzt. Er bezeichnet Wortpaare, die in beiden Sprachen vorkommen und ähnlich klingen, aber verschiedene Bedeutungen haben. Das gleiche Phänomen tritt auf, wenn Wissenschafts- und Umgangssprachen aufeinandertreffen: Etliche Begriffe wirken, als seien sie identisch, sind es aber nicht. „Wir werden beim Klimawandel von unserer gemeinsamen Sprache getrennt“, schreibt dazu George Marschall in seinem Buch Don’t even think about it.

Zwei gute Beispielbegriffe sind „Fakt“ und „Theorie“. Im Alltag ist ein Fakt sozusagen das Höchste: bewiesen, klar, unumstößlich, aussagekräftig. Eine Theorie hingegen erscheint vage. Die Wissenschaft sieht diese Hierarchie diametral umgekehrt. Dort ist eine Theorie ein Wissenskonstrukt mit starken Belegen und großer Kraft zum Erklären vieler Phänomene (bspw. die Relativitätstheorie). Ein Fakt hingegen ist ein winziger Baustein davon, ein einzelnes Messergebnis zum Beispiel, das aber auch fehlerhaft sein kann und das man womöglich aus einer Gesamtanalyse ausschließt oder korrigiert, wenn es dafür gute Argumente gibt.

Wissenschafts-Jargon zu vermeiden, bedeutet darum auch, solche „false friends“ zu kennen und zu vermeiden, wenn man vor einem nicht-wissenschaftlichen Publikum steht. In der Langversion dieses Kapitels (hier als pdf-Datei zum Herunterladen) finden Sie eine ausführliche Tabelle von Fachbegriffen, die in der Alltagssprache eine abweichende Bedeutung haben – und dazu jeweils eine Empfehlung, was man stattdessen sagen sollte, wenn man von Laien verstanden werden will. Im Folgenden nur einige Beispiele daraus, verpackt in ein kleines Schiebespiel:

Grundstruktur in drei Wörtern

Quiz

Außerdem gibt es natürlich etliche Abkürzungen und Fachbegriffe, die vielen Personen im Publikum unbekannt sind. Spezialtermini zu erklären, etwa mithilfe eines Glossars wie auf klimafakten.de, sollte daher selbstverständlich sein.

Es spricht aber auch viel dafür, Fachbegriffe lieber ganz wegzulassen, weil das Publikum ansonsten zu sehr mit Vokabellernen beschäftigt ist und die eigentliche Botschaft der Kommunikation aus dem Fokus gerät – mehrere Studien, über die hier berichtet wird, stützen diesen Rat.

Insgesamt kann man sich beim Umgang mit Informationen aus der Wissenschaft an Albert Einstein halten. Er sagte: „Man soll die Dinge so einfach wie möglich machen, aber nicht einfacher.“ Das soll hier bedeuten: die Komplexität der Wissenschaft in der Kommunikation zu reduzieren, ohne auf ihre Aussagekraft und die Stärke ihrer Methodik zu verzichten.

Link- und Literaturliste zum Weiterlesen

-

Als erstes noch einmal der Link zum Ratgeber: „Ungewissheit gekonnt vermitteln“

-

Falls Sie noch mehr über die Bedeutung der Ungewissheit in der Wissenschaft und der Gesellschaft lesen möchten – es gibt ein Buch der Wiener Sozialwissenschaftlerin Helga Nowotny, ehemalige Chefin des European Research Council und Professorin der ETH Zürich: The Cunning of Uncertainty. Außerdem eine Rezension im Tagesspiegel und ein Interview in der Zeit dazu.

-

Die Physikerin Susanne Westhoff von der Universität Heidelberg erklärt in einem Zeit-Artikel den Unterschied zwischen „Unsicherheit“, oder „Ungewissheit“, wie wir es in diesem Kapitel nennen, und „Unwägbarkeit“: „Eine Unsicherheit, die ich erkannt habe, ist keine Unwägbarkeit mehr.“

-

„Wir müssen aufhören zu denken, dass Wissen hundertprozentige Sicherheit erfordert“ – Interview mit dem Philosophieprofessor Nestor Ángel Pinillos auf klimafakten.de

-

Mit Ungewissheit offen umzugehen, schadet nicht, erklärt hier eine Psychologin, es macht Wissenschaftler:innen eher vertrauenswürdig, es vermindert das Vertrauen in die Inhalte der Kommunikation nicht oder kaum, stellt diese Studie fest. Das zeigt sich auch in der Corona-Pandemie, wie zum Beispiel eine Umfrage von Berliner Forscher:innen belegte (hier eine Pressemitteilung mit Link zur Studie).

Übrigens …

Dieses Kapitel gibt es – wie alle anderen Kapitel – in jeweils zwei Fassungen:

- Einmal kurz und kompakt, wie Sie es hier gerade lesen (als Online-Version mit interaktiven Übungen).

- Daneben gibt es von jedem Kapitel auch eine ausführliche Fassung im PDF-Format zum Herunterladen. Diese enthält mehr Details und Hintergründe und teils andere Übungen.